News

E’ partita la missione di Survey Ambientale “Baltoro 2025” organizzata da CAAI e Mountain Wilderness

Come preservare l’ambiente dell’alta quota in Karakorum?

E’ partita la missione di Survey Ambientale “Baltoro 2025” organizzata da CAAI e Mountain Wilderness grazie al prezioso appoggio di Banca Sella Holding

di Mauro Penasa – Presidente Generale CAAI

Sono ormai passati 35 anni dalla spedizione Free K2, organizzata nel 1990 da Mountain Wilderness per liberare da rifiuti e corde fisse lo Sperone Abruzzi, la via “normale” per la vetta del K2. Già allora, ad appena 13 anni dalla seconda salita della montagna, le condizioni di degrado nelle quali versava il percorso sembravano intollerabili a qualunque appassionato di alpinismo. Ben tre tonnellate di materiale erano state rimosse dalla parete fino ad una quota di 7000 metri. Questo tipo di intervento, indispensabile per contenere l’accumulo di materiale abbandonato ai campi, serve comunque solo a tamponare una situazione per sua natura degenerativa: nonostante le numerose altre iniziative di pulizia che si sono succedute negli anni, le immagini raccolte al campo 2 nel 2022 indicavano una situazione alquanto sgradevole.

Il K2 è una montagna molto ripida, difficile e impegnativa, riservata ad alpinisti preparati, ma è pur sempre la seconda vetta del pianeta ed esteticamente è l’essenza della grande montagna, una piramide imponente e perfetta. La sua salita è quindi oltremodo ambita, e porta ad una frequentazione che diventa ogni anno più pressante. Simili testimonianze sulla situazione dei campi avanzati sui Gasherbrum sembrano confermare la cattiva abitudine che gli alpinisti hanno di abbandonare quanto non più indispensabile alla realizzazione del loro sogno creando gravi problemi ad una potenziale gestione della rimozione dei rifiuti ai campi alti.

Il K2 visto salendo lungo la via normale del Broad Peak (foto Francois Cazzanelli)

Il K2 visto salendo lungo la via normale del Broad Peak (foto Francois Cazzanelli)

Nessuna attenzione in quota e gestione alquanto superficiale sui ghiacciai lungo il percorso del trekking: con questo quadro in mente Carlo Alberto Pinelli, Accademico del CAI e Presidente Onorario di Mountain Wilderness International, ha recentemente proposto all’Accademico di organizzare un convegno internazionale sulle azioni per ridurre l’impatto degli scalatori sul mondo dell’alta quota, dirigendo in particolare l’obiettivo sul K2, per la sua importanza alpinistica e per il rilievo iconografico che riveste nell’immaginario collettivo.

Indicativamente sulla montagna si muovono tra i 150 e i 250 alpinisti per una permanenza media di 45 giorni durante la stagione di scalata, tra metà giugno e metà agosto, ma lungo il trekking, tra escursionisti, portatori e personale di staff, il numero cresce fino a sfiorare le 10000 presenze, che circolano nell’area per un paio di settimane: si tratta di una pressione antropica difficile e problematica da gestire, considerando che si sta parlando di un ghiacciaio lungo più di 80 km e di campi base oltre i 5000 metri di quota. Secondo Pinelli “da tempo si assiste al progressivo degrado della qualità ecologica, estetica ed etica del K2 e delle alte montagne che lo contornano e che racchiudono il grandioso ghiacciaio del Baltoro. Le cause principali, dovute al periodico sovraffollamento dell’area facente parte del Central Karakorum National Park, si possono identificare nelle obiettive difficoltà dell’Amministrazione del Gilgit–Baltistan a gestire i rifiuti, nei controlli carenti e comunque complessi applicabili alle spedizioni alpinistiche, nella scarsa attenzione che spesso le grandi spedizioni commerciali prestano all’integrità dell’ambiente montano”.

Al ritorno della spedizione alpinistica biellese del 2024, Matteo Sella ha però testimoniato la presenza di squadre dedicate al recupero dei rifiuti sullo Sperone Abruzzi, e di come il trasporto verso valle di quanto raccolto sia sempre gestito a fine stagione dal personale del CKNP. Numerose testimonianze sembrano indicare che ci si sta muovendo nella direzione giusta, e che la situazione sia leggermente migliorata, anche ai campi in quota. Se poi si pensa alle montagne di rifiuti accumulate al Campo Base a fine stagione 2024, queste erano state debitamente rimosse per l’inizio della nuova stagione, come assicurato dai referenti sul posto.

Ancora Pinelli: “Un Convegno Internazionale per approfondire questo complesso problema dovrebbe individuare possibili e non utopistiche soluzioni sulle quali concentrarsi. Ma per evitare che il Convegno si riduca a una serie di affermazioni di principio, tanto generiche quanto inefficaci, abbiamo deciso di inviare Umberto Villotta, anche lui Accademico, in Pakistan per compiere una vera e propria inchiesta sul terreno, con l’assistenza del presidente della sezione Pakistana di Mountain Wilderness, Afzel Sherazee”.

2022 – Sacchi di rifiuti al CB del K2 pronti per il trasporto a valle (foto CKNP) I nostri incaricati hanno obiettivo di raggiungere il campo base del K2, per monitorare durante la salita le condizioni dei diversi punti di sosta, incrociando durante il percorso sirdar, trekkers, portatori e ascoltando i loro suggerimenti, in modo da mettere a confronto i diversi punti di vista – quello delle agenzie turistiche, dei portatori Baltì, degli operatori del CKNP, in un momento in cui la stagione sta terminando ed oltre il quale non sono prevedibili ulteriori interventi. Ciò consentirà di fotografare una situazione che verosimilmente è quella in effetti rilevabile a regime e sulla quale impostare ogni futura discussione.

2022 – Sacchi di rifiuti al CB del K2 pronti per il trasporto a valle (foto CKNP) I nostri incaricati hanno obiettivo di raggiungere il campo base del K2, per monitorare durante la salita le condizioni dei diversi punti di sosta, incrociando durante il percorso sirdar, trekkers, portatori e ascoltando i loro suggerimenti, in modo da mettere a confronto i diversi punti di vista – quello delle agenzie turistiche, dei portatori Baltì, degli operatori del CKNP, in un momento in cui la stagione sta terminando ed oltre il quale non sono prevedibili ulteriori interventi. Ciò consentirà di fotografare una situazione che verosimilmente è quella in effetti rilevabile a regime e sulla quale impostare ogni futura discussione.

Sottolinea Villotta: “Credo che ormai sia ben chiaro a chi vive di turismo di alta quota, si tratti di alpinismo o di semplice escursionismo, che lo sfruttamento di un bene tanto prezioso richiede attenzione e sensibilità. Finora l’inquinamento degli ambienti glaciali non ha fermato gli appassionati lungo uno dei trekking più entusiasmanti che l’alta montagna possa offrire. Negli ultimi anni è stato messo molto impegno per gestire al meglio la situazione, e parallelamente è cresciuta la consapevolezza della fragilità di queste montagne grandiose. Oggi è evidente che la loro protezione passa attraverso un’azione concertata di prevenzione presso gli utenti, di gestione ambientale della loro visita, e di ripristino progressivo delle zone alterate. Noi cercheremo di riuscire a raccogliere dati ed idee, per poterne parlare con cognizione di causa”.

Trasporto di rifiuti con i muli dall’area di raccolta al CB del K2 – 2022 (foto Yasir Abbas/CKNP)

Trasporto di rifiuti con i muli dall’area di raccolta al CB del K2 – 2022 (foto Yasir Abbas/CKNP)

Umberto e Afzel al loro arrivo a Skardu (foto Umberto Villotta)La missione, partita in questi giorni, è stata ricevuta dall’ambasciatrice italiana in Pakistan Marilina Armellin, ed è in seguito volata a Skardu da dove inizierà il viaggio sul Baltoro. Al termine, Sherazee e Villotta saranno impegnati in una nutrita serie di incontri per approfondire l’argomento con i dirigenti governativi del Gilgit-Baltistan e con i rappresentanti del CKNP. In base alle informazioni raccolte si valuterà l’opportunità di contattare i ministeri federali interessati al Turismo e alla Tutela Ambientale, al fine di ottenere il loro futuro supporto.

Umberto e Afzel al loro arrivo a Skardu (foto Umberto Villotta)La missione, partita in questi giorni, è stata ricevuta dall’ambasciatrice italiana in Pakistan Marilina Armellin, ed è in seguito volata a Skardu da dove inizierà il viaggio sul Baltoro. Al termine, Sherazee e Villotta saranno impegnati in una nutrita serie di incontri per approfondire l’argomento con i dirigenti governativi del Gilgit-Baltistan e con i rappresentanti del CKNP. In base alle informazioni raccolte si valuterà l’opportunità di contattare i ministeri federali interessati al Turismo e alla Tutela Ambientale, al fine di ottenere il loro futuro supporto.

Al termine del progetto ci si augura di avere a disposizione un report finale completo ed aggiornato sulla situazione del Baltoro da cui partire per discuterne le diverse problematiche ed arrivare alla proposta di soluzioni percorribili.

Il problema dell’impatto umano prende però sfumature diverse man mano che ci si alza di quota. La gestione dei rifiuti lungo il trekking ed ai campi alti presenta problematiche differenti e richiede specializzazioni diverse. Mentre il recupero sul ghiacciaio viene gestito direttamente dai dipendenti del CKNP e si avvale di portatori e bestie da soma che altrimenti scenderebbero sostanzialmente scarichi, lungo lo Sperone Abruzzi è necessario ingaggiare portatori d’alta quota specializzati, che lavorano in condizioni difficili e spesso pericolose. L’innalzamento delle temperature, evidente nelle ultime annate, tende da un lato a far emergere quanto sepolto da tempo, ma soprattutto espone il terreno a scariche di roccia che mettono a repentaglio la vita di chi si muove sulla montagna. E’ evidente quindi la necessità di ridurre la produzione di rifiuti per limitare le azioni di recupero.

L’Accademico Gian Luca Cavalli è appena tornato dal K2: “Il Campo Base, che a fine stagione 2024 era pieno di cumuli di immondizia, al mio arrivo a giugno era sorprendentemente pulito. E i campi sullo sperone non certo peggiori dell’anno precedente. Qualcosa si sta facendo, ma gestire il problema dall’esterno è diseducativo. E’ la sensibilità dell’alpinista che dovrebbe arrivare a mantenere la pulizia. Se durante le rotazioni ai campi alti indispensabili per acclimatarsi quanti scendono si preoccupassero di recuperare qualche rifiuto, a fine stagione i problemi sarebbero molto meno evidenti. Sarebbe opportuno formare gli ufficiali di collegamento sul tema specifico, in modo che siano loro a sensibilizzare gli alpinisti”.

Gli alpinisti si sentono in naturale diritto di ergersi a paladini della montagna, l’amato terreno dei loro sogni, e rimuovono con fastidio l’idea di essere proprio loro una grave causa di degrado. Nel nome di leggerezza e sicurezza personale sui terreni rischiosi, gli alpinisti sono i primi ad approfittarne per abbandonare il materiale quando diventa un peso inutile per la salita. Non c’è bisogno di andare sugli 8000, lo vediamo nei nostri bivacchi, quelli dove solo gli scalatori possono mettere piede: tutto ciò che non serve viene abbandonato, trasformando in breve un rifugio di importanza fondamentale in quello che può essere percepito come un immondezzaio.

Più persone circolano, maggiori i problemi. A meno di un cambio di marcia sull’organizzazione, che è un passaggio inevitabile.

Negli ultimi 5 anni la cima è stata calcata da almeno 400 alpinisti, lo stesso numero di salite realizzate nei precedenti 65, a testimonianza che le spedizioni commerciali funzionano anche su una montagna davvero tecnica e per un’utenza più selezionata. Una migliore attrezzatura della via di salita si è tradotta in un sensibile aumento della percentuale di successo, con riduzione notevole degli incidenti. Verosimilmente questo porterà in futuro ad una ancor maggiore frequentazione con inevitabile incremento dei materiali che circolano sullo “Sperone Abruzzi”, e ciò richiederà una gestione oculata, anche se non si arriverà mai ad una situazione simile a quella proposta dalla salita all’Everest dal versante nepalese.

Il CAAI non è il depositario unico dell’etica dell’alpinismo. Per quanto le spedizioni commerciali rimandino ad un’idea di sfruttamento della montagna agli antipodi della nostra concezione di alpinismo, è evidente che affrontare il K2 con corde fisse e ossigeno supplementare non elimina del tutto il valore di questa salita, che rimane una delle più difficili e che, in qualunque modo si sia completata, richiede dunque rispetto. Pur rilevando che è l’avventura a garantire i maggiori compensi all’alpinista, penso proprio che senza fisse e ossigeno la salita del K2 sarebbe appannaggio di pochi, e soprattutto che ben più persone finirebbero col perdere la vita sulla montagna. Peraltro, anche con attrezzatura perfetta, è indispensabile porre ogni attenzione a preparare bene gli alpinisti per la salita al K2: altrimenti, in caso di problemi, la cosa potrebbe facilmente tradursi in un disastro.

Collo di bottiglia (2023, foto Tashi Lakpa Sherpa)L’alternativa di lasciare le grandi salite ai fuoriclasse non è in linea con la storia dell’alpinismo, che si nutre dei sogni di tanti. Così, la rilevanza socioculturale delle imprese alpinistiche vale inizialmente più di quella economica ma ben presto tende ad esserne sopraffatta. L’occupazione dei territori prima ed il loro sfruttamento poi sono infatti processi tipici della nostra civiltà. Vietare la frequentazione è una possibile soluzione per ridurre l’impatto umano, ma è molto impopolare e decisamente improponibile per i giganti della Terra: si tratta di un’ultima opzione che non verrà percorsa se non per emergenze apocalittiche.

Collo di bottiglia (2023, foto Tashi Lakpa Sherpa)L’alternativa di lasciare le grandi salite ai fuoriclasse non è in linea con la storia dell’alpinismo, che si nutre dei sogni di tanti. Così, la rilevanza socioculturale delle imprese alpinistiche vale inizialmente più di quella economica ma ben presto tende ad esserne sopraffatta. L’occupazione dei territori prima ed il loro sfruttamento poi sono infatti processi tipici della nostra civiltà. Vietare la frequentazione è una possibile soluzione per ridurre l’impatto umano, ma è molto impopolare e decisamente improponibile per i giganti della Terra: si tratta di un’ultima opzione che non verrà percorsa se non per emergenze apocalittiche.

E’ quindi necessario lavorare sugli alpinisti e parallelamente sulle agenzie: chi si occupa di portare in cima un nutrito gruppo di clienti si deve prendere in carico gli aspetti ambientali correlati, controllando il flusso di materiali in salita e in discesa, ed evitando di rovinare un bene delicato che è la base stessa della nostra passione di alpinisti…

Ogni appassionato di alpinismo non può esimersi dal compito di limitare il proprio impatto ambientale, a livello personale ma anche a livello istituzionale. La nostra storia ci chiede uno sforzo in questa direzione. Mountain Wilderness e CAAI sono da sempre impegnati nella difesa dell’etica in montagna, anche se spesso su fronti diversi. L’inquinamento delle terre alte è però un aspetto trasversale che accomuna l’azione delle due istituzioni.

Ma ben poco avremmo potuto fare su questo progetto senza l’aiuto di Banca Sella Holding, da sempre sensibile ai temi dell’alpinismo, della sua storia e interessata alle problematiche dell’alta quota, tanto più al K2. Le più belle foto di Himalaya e Karakorum ci arrivano infatti da Vittorio Sella, che visitò la montagna insieme al Duca degli Abruzzi nel 1909. Pietro, pronipote di Vittorio, nel 2024 ha ripercorso il Baltoro cercando, non senza difficoltà, di ripetere gli scatti del prozio a 115 anni di distanza, ottenendo un risultato sorprendentemente accurato. Il ghiacciaio principale non ha evidenziato variazioni importanti, al contrario dei suoi tributari laterali che si dimostrano ben colpiti dal riscaldamento globale. Davanti all’evidenza di queste problematiche Banca Sella Holding ha accettato la richiesta di appoggio di CAAI e MW, dimostrando un sicuro l’interesse per un eventuale futuro Convegno Internazionale sul tema.

di Gianni Ghiglione-Alpinista

Revisione a cura di Fausto Camera

Andare oltre…cosa vorrà dire poi….

In questo articolo vorrei esporre le mie osservazioni e le mie convinzioni riguardo all'apertura di nuovi itinerari, alla ricerca di emozioni ancora inesplorate.

Mi rendo conto ora che questo argomento mi ha sempre appassionato anche se nei primi tempi era una pura e semplice ambizione da raggiungere.

Perchè? È necessaria una premessa. Capita di chiedersi quante siano le scelte che vengono inconsapevolmente prese nell’arco di una

giornata per compiere un semplice gesto o esprimere un pensiero.

Situazioni molto meno importanti di quando, invece, interviene il ragionamento e si possono prendere decisioni che influenzano il futuro e la vita.

Attorno ai vent’anni, appunto, e durante il mio corso di studi mi sono chiesto spesso ciò che volevo fare da grande.

Se la scelta fosse tra “lavorare per vivere” o “vivere per lavorare”, senza incertezze scartai la carrieristica opportunità e mi votai alla prima alternativa che mi concedeva del tempo libero da dedicare alla mia passione per la montagna e all’arrampicata su roccia.

L’alternativa si tramutava così in “vivere per arrampicare” e le mie prime esperienze di alpinista rocciatore avvennero sulle fantastiche pareti che si trovano nelle vicinanze di Finale Ligure: affascinanti e immense nelle loro suggestioni.

L’alternativa si tramutava così in “vivere per arrampicare” e le mie prime esperienze di alpinista rocciatore avvennero sulle fantastiche pareti che si trovano nelle vicinanze di Finale Ligure: affascinanti e immense nelle loro suggestioni.

Lì ho avuto modo di conoscere due grandi alpinisti: Gianni Calcagno e Giancarlo Grassi, quasi miei coetanei, ai quali ho chiesto di unirmi a loro come compagno di cordata. Essi accettarono con piacere, non li dimenticherò mai, e con loro effettuai numerose salite, anche nuove. E’ grazie a loro che mi sono avvicinato al desiderio forte di aprire nuovi itinerari. Desiderio che si è ampliato nel corso del tempo e che mi ha accompagnato poi durante tutto il mio successivo percorso alpinistico.

Una componente che principalmente mi ha attratto è che la scalata genera di per sé una qualità di emozioni veramente profonde, soprattutto nella ricerca di vie nuove.

Questa concentrazione, indotta dalla parete, risulta sicuramente superiore a quella generata da qualsiasi lavoro, anche se molto impegnativo.

Come sappiamo durante un lavoro, anche se si è molto concentrati, il mondo attorno a noi viene semplicemente ignorato ma non cessa mai di essere presente dentro di noi.

Nell’alpinismo, invece, la concentrazione conduce ad una stimolazione psicologica tale che il mondo viene escluso ed escludere è un livello più elevato che ignorare.

Poiché considero l’apertura di un nuovo itinerario come un’opera d’arte (non in tutti i casi, in alcune di esse c’è imperfezione, non c’è arte) e quindi di opera artistica, credo che sia molto importante nell’ambito dell’alpinismo, ma anche in altri ambiti, avere la consapevolezza che non si progredisce facendo meglio cose già fatte ma creando cose che non esistono.

L’opera d’arte prodotta lascia quindi una memoria storica, è proprio per queste ragioni che non dovrebbe essere modificata dai ripetitori.

La mia decennale esperienza nell’alpinismo è sempre stata fortemente orientata alle attività di ricerca ed esplorazione

Nell’alpinismo esiste il libero arbitrio, questo non significa che ognuno può far indiscriminatamente quello che vuole, ma che chi apre deve identificarsi nell’etica della zona in cui si vuole aprire la via. Considerando che l’essenza degli esseri umani è la curiosità, l’alpinista osserva attentamente le pareti che ha di fronte, valuta e traccia mentalmente a distanza l’itinerario che vuole percorrere.

E’ assolutamente necessario rispettare l’ambiente e quindi è doveroso, durante l’individuazione dell’avvicinamento, non fornire agli eventuali ripetitori tracce elettroniche di tipo GPS ma semplicemente descrizioni.

Quanto sarebbe stato scontato il viaggio di Ulisse se guidato dai satelliti e non dall’umore volubile degli dei.

Spesso gran parte della civiltà civile afferma che l’alpinismo è un’attività inutile, non produce benefici, è un’attività che va evitata in quanto pericolosa.

Tutto questo perché molte persone non sanno vedere ciò che esiste oltre una linea di demarcazione rappresentata dal lavoro.

Non si riesce a comprendere ciò che c’è di utile in progetti ritenuti inutili. Faccio un esempio. Le tre cime di Lavaredo viste dal rifugio Locatelli sono uno spettacolo veramente notevole ma rappresentano una conoscenza delle pareti piuttosto superficiale.

Solo l’alpinista, arrampicando su tali pareti, individua con precisione assoluta la loro vera natura metro dopo metro.

E’ questa una delle componenti utili per comprendere che l’esplorazione minuziosa e attenta della natura in ogni sua forma, nella sua morfologia, sia estremamente importante.

L’alpinismo, quello eticamente corretto e non commerciale, vede le scalate sotto un altro profilo, si occupa integralmente di cose che né si vendono né si comprano.

Sono esenti dal profitto. Le vie alpinistiche sono creazioni pure e incorrotte, concepite non per soldi ma per l’arte in se stessa; rappresentano un dono per l’essere umano.

Quando mi avvicino ad una parete sconosciuta e questo mi è capitato in molte occasioni, in particolare nelle magnifiche pareti della Corsica dove ho aperto delle vie nel gruppo di Popolasca, Bavella e Restonica, inizio soprattutto a stabilire un dialogo intimo con la parete.

La parete mi parla, io l’ascolto e quindi mi obbliga a scegliere il materiale che dovrò usare.

Se la parete mi suggerisce di usare chiodi tradizionali, o friends, perché presenta soluzioni di continuità come crepe o buchi penetrabili con normali chiodi classici, userò questi mezzi, ma se la parete è totalmente compatta come in Corsica, succede quasi sempre, sarò quindi costretto a profanare la roccia (se voglio aprire la via) con un trapano e inserire spit o fix.

Così, nel gruppo di Popolasca, ma anche al Monte Butara ad esempio o al Monte U Finellu dove ho operato, mi sono servito di spit sia durante l’arrampicata che nelle soste, cercando di rendere la via sicura agli eventuali ripetitori ma nel contempo senza abusare nella chiodatura mantenendo ciò che ho sempre ritenuto una giusta distanza tra i rinvii.

Una cosa importante è che difficilmente io parlo di mie vie aperte.

Una cosa importante è che difficilmente io parlo di mie vie aperte.

Ritengo che le vie aperte siano un fatto internazionale che non implica un attaccamento alle vie, come dice il Buddismo in parte della sua filosofia.

Ciò implica che, a mio avviso, l'alpinismo non ha confini politici o statali e che il mondo dovrebbe

avere un’unica bandiera, il mondo è di tutti indistintamente, puntando all'uniformità.

Così come considero tutte le zone del mondo una terra meravigliosa che appartiene a tutti, è mia convinzione che tutte le vie aperte debbano rimanere così come sono state aperte al fine di trasmettere ai ripetitori e alle future generazioni la memoria storica di come si sono svolti i fatti e offrire ai successivi ripetitori l’opportunità di entrare nell’interiorità dell’apritore rivivendo le sue stesse emozioni.

Se la via venisse modificata non si proverebbero più. Quale barbarie sarebbe modificare le vie ad esempio di Bonatti o Desmaison, non lasciandole come loro le hanno aperte.. Sarebbe un enorme abominio.

Modificare una via tracciata in precedenza è un atto cinico e prevaricatore di chi è caratterizzato da un forte istinto predatorio e ha l’obiettivo di nascondere la propria inadeguatezza ad accettare il rischio insito nella via originaria. Un comportamento del genere equivale a un reato.

Questo procedimento equivale a un furto sentimentale, è annullare le emozioni provate dal primo apritore, è tentare di far cantare alle vie rubate il canto del cigno.

Si perde la consapevolezza di ciò che è stato vissuto nel passato. E’ falsificare gli eventi storici.

Durante le scalate, soprattutto nella fase iniziale, la paura esiste, è amica, ma è un’amica pericolosa. Solo interpretandola diventa alleata e abbatte la soglia del rischio.

Queste mie ultime affermazioni richiedono però un approfondimento. Nella parte più profonda del nostro inconscio agiscono due forze contrapposte.

La prima è la forza del cambiamento che ha come obiettivo di spingerci verso l’arrampicata ed ha caratteristiche rafforzative; la seconda è la resistenza al cambiamento e che quindi si oppone a questo: è una forza sabotante. Ambedue queste forze comunque hanno come obiettivo il nostro benessere.

Come alpinisti ci chiediamo per quale ragione questi meccanismi sono così predominanti nella profondità della nostra mente. La spiegazione è antropologica ed evolutiva. L’evoluzione di homo sapiens come specie non ha come primo obiettivo il benessere interiore, bensì la sopravvivenza.

Per prima cosa, perciò, il cervello primitivo ha prodotto meccanismi di difesa. Senso di pericolo, paura, allerta, aggressività sono stati evolutivamente gli istinti primordiali che ci hanno permesso la sopravvivenza. A livello limbico siamo ancora, evolutivamente, impostati sulla sopravvivenza e sul dolore. La nostra mente coglie le sensazioni di dubbio, paura, stress, ansia e automaticamente le interpreta come un segnale di pericolo, cercando di compiere tutte le azioni necessarie per tornare allo stato iniziale. Passiamo da una modalità di crescita a una modalità protettiva, causata dalla paura, dedicando tutta la nostra energia alla nostra protezione. Possiamo dimenticare il passato, ma è il passato che non si dimentica di noi. Il nostro cervello agisce per via riflessa, smettendo di pensare e iniziando ad agire, guidato unicamente dall’istinto di sopravvivenza.

Di fronte al pericolo, la fisiologia del nostro corpo ci prepara ad affrontare la situazione con queste due uniche soluzioni possibili: fuggi o lotta.

L'amigdala agisce direttamente sull'asse ipotalamo-ipofisi-surrene (HPA), una parte del sistema limbico che attiva questo meccanismo lotta/fuggi e ci prepara all'azione.

Il nostro organismo viene sottoposto all’azione di particolari ormoni che ci aiutano a concentrarci per pensare velocemente a una soluzione. I principali sono l'adrenalina e l’idrocortisone, rilasciati nel torrente sanguigno in modo da aumentare il tono muscolare, la frequenza cardiaca, gli atti respiratori e l’acuità visiva (maggior percezione della realtà circostante), aiutano a concentrarci per pianificare e pensare velocemente a un modo per risolvere la difficile sezione rocciosa che ci sovrasta.

Le insidie che si incontrano durante le scalate sono diverse da quelle che incontrava l’uomo primitivo, ma il nostro cervello, le codifica ancora in quel modo.

Infatti scritto nella parte più antica del nostro cervello c'è lo stesso istinto di sopravvivenza e di pericolo dei nostri antenati. Durante la scalata la cosa più istintiva è la paura, la diffidenza, la paura della morte.

La paura è quindi utile; utile per evitare rischi e consentire di arricchire con ulteriori appassionanti momenti il fascino per la montagna.

E’ in pieno svolgimento la spedizione in Mozambico che vede impegnati quattro Accademici del Gruppo Orientale: Manrico Dell’Agnola, Maurizio Giordani, Mirco Grasso e Samuele Mazzolini, insieme a Nancy Paoletto e Antonella Giacomini e con l’appoggio e consulenza in loco di Anna Mazzolini (Urban Governance Expert presso UN-HABITAT).

Atterrato a Maputo, il team, dopo gli adempimenti burocratici e la visita all’Ambasciata Italiana, ha raggiunto la base dell’inesplorata montagna, denominata Phandambiri, dove è stato allestito il Campo Base. Si tratta di un picco aguzzo di granito che si slancia isolato con pareti di oltre 800 metri, caratteristico perché si trova in mezzo alla piatta savana, nel remoto distretto di Macossa.

Atterrato a Maputo, il team, dopo gli adempimenti burocratici e la visita all’Ambasciata Italiana, ha raggiunto la base dell’inesplorata montagna, denominata Phandambiri, dove è stato allestito il Campo Base. Si tratta di un picco aguzzo di granito che si slancia isolato con pareti di oltre 800 metri, caratteristico perché si trova in mezzo alla piatta savana, nel remoto distretto di Macossa.

La montagna, che non presenta versanti deboli, sembrerebbe non essere mai stata salita.

I membri della spedizione, accampati in prossimità delle pareti, dopo una completa ricognizione della zona con il periplo della montagna, hanno individuato due linee di salita e si sono mesi all’opera, scalando già parecchi tiri su un granito compattissimo e ricco di straordinari “funghi”.

A breve avremo resoconti più dettagliati di queste scalate e dell’ambiente molto particolare del Phandambiri.

Aggiornamenti anche su Verso il Phandambiri

Le numerosissime foto di scalata e di momenti insieme inviateci dai partecipanti testimoniano l’entusiasmo che l’evento ha saputo creare e crediamo che il modo migliore per ricordare questo meeting sia proprio pubblicare una parte di questi scatti assieme al video ufficiale della manifestazione.

Grazie a tutti per il vostro impegno e per la bella atmosfera che si è creata.

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Lucia Lorenzi

Ph Lucia Lorenzi

Ph Lucia Lorenzi

Ph Lucia Lorenzi

Ph Rebecca Lugaro

Ph Rebecca Lugaro

I

Ph Marta Andreose

Ph Marta Andreose

La Parete Est del Dain delle Sarche - ph Jonata Rivaroli

La Parete Est del Dain delle Sarche - ph Jonata Rivaroli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Lo staff - Ph Arch A. Rampini

Lo staff - Ph Arch A. Rampini

Lo Staff - Ph A. Rampini

Lo Staff - Ph A. Rampini

Di seguito solo alcune note per sintetizzare l’evento. Maggiori dettagli in questo articolo pubblicato da Planet Mountain.

I ragazzi dell'EAGLE TEAM

I ragazzi dell'EAGLE TEAM

I ragazzi dell'EAGLE TEAM

I ragazzi dell'EAGLE TEAM

Matteo della Bordella, leader del gruppo EAGLE TEAM

Matteo della Bordella, leader del gruppo EAGLE TEAM

Maurizio Giordani presenta "il richiamo dell'ignoto"

Maurizio Giordani presenta "il richiamo dell'ignoto"

Giampaolo Calzà presenta "Arrampicarsi nella Valle del Sarca"

Giampaolo Calzà presenta "Arrampicarsi nella Valle del Sarca"

Pareti del Sarca - Cima alle Coste - Ph A. Rampini

Pareti del Sarca - Cima alle Coste - Ph A. Rampini

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Gianpaolo Battoglia

Ph Serafino Ripamonti

Ph Serafino Ripamonti

Ph A. Rampini

Ph A. Rampini

Ph A. Rampini

Ph A. Rampini

Ph A. Rampini

Ph A. Rampini

Ph Serafino Ripamonti

Ph Serafino Ripamonti

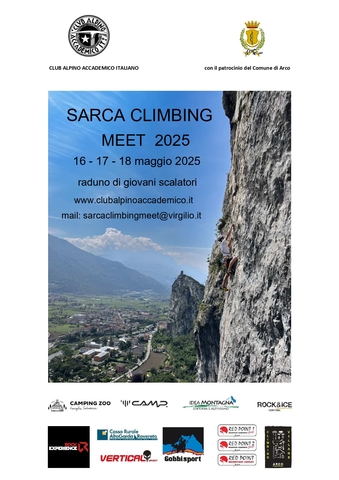

Il SARCA CLIMBING MEET Edizione 2025, organizzato dal Gruppo Orientale del Club Alpino Accademico Italiano, è stato indubbiamente un bel successo. E’ stato premiato l’impegno degli organizzatori ed è risultata vincente l’idea di creare un’occasione di stimolo, discreta ma molto accattivante, per far interagire tanti ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni provenienti da tutta Italia e in buona parte già operanti all’interno di Scuole di Alpinismo e Arrampicata.

Quasi cento tra giovani alpinisti e Accademici hanno scalato sulle pareti della Valle del Sarca il 16,17 e 18 maggio e maturato assieme una esperienza tecnica, umana e culturale di sicuro interesse. Molto seguite le due serate “culturali” a Palazzo Panni: Giampaolo Calzà ha illustrato le vie di avventura meno note sulle grandi pareti della Valle e Maurizio Giordani ha portato la propria esperienza di alpinista poliedrico continuamente affascinato dal nuovo, “il richiamo dell’ignoto”, uno stimolo potente per il giovane pubblico che assiepava la sala.

Guidati da Matteo della Bordella erano presenti anche i ragazzi dell’Eagle Team, che hanno festeggiato i successi delle recenti spedizioni in Patagonia e Oman a coronamento della prima edizione di questo importante momento formativo organizzato da CAI e CAAI.

Numerose le autorità e personalità CAAI presenti all’iniziativa, tra le quali il Presidente Generale Mauro Penasa, i Presidenti dei Gruppi Fulvio Scotto, Claudio Inselvini e Francesco Leardi oltre a diversi membri del Consiglio Generale.

Un dovuto ringraziamento allo staff organizzativo coordinato da Guido Casarotto e Alberto Rampini, al Comune di Arco per il patrocinio e al Camping Zoo di Arco per l’ospitalità di alto livello.

Un ringraziamento, infine, va al presidente della Commissione Nazionale Scuole di Alpinismo del CAI Mauro Loss, per la fattiva collaborazione, al Comune di Arco di Trento, patrocinatore dell’iniziativa, e ai partner che hanno dato il loro sostegno al progetto: Cassa Rurale Alto Garda Rovereto, Rock Experience, Camp, Idea Montagna Editoria Alpinismo, Camping Zoo, Rock&Ice Cortina, Vertical Sport, Gobbi Sport, Red Point e Climbing Village Arco. Grazie infine a Marta Andreose che ha curato la regia del film.

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Gabriele Bozzoli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Jonata Rivaroli

Ph Lucia Lorenzi

Ph Lucia Lorenzi

Ph Serafino Ripamonti

Ph Serafino Ripamonti

Ph Rebecca Lugaro

Ph Rebecca Lugaro

Ph Mikhail Todoverto

Ph Mikhail Todoverto

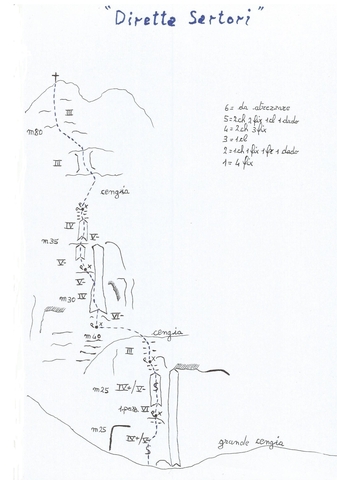

Relazioni di Franco Sartori

Gruppo di Brenta Cima Borcola (2392 m)

Nelle Dolomiti di Brenta si trovano ancora degli angoli seminascosti dove regna lo stambecco amante di questi luoghi solitari disturbato solo sporadicamente da persone del posto che fanno trekking. A livello alpinistico ci sono delle intere pareti ancora vergini dove è possibile fare dell’alpinismo d’avventura in posti magici di rara bellezza e lontani da qualsiasi rumore. L’ideale per trascorrere delle giornate immersi nella natura. Uno fra questi è Alpe la Campa un vero e proprio scrigno di tesori naturalistici e pareti rocciose, situato esattamente nel Sottogruppo della Campa.

Cima Borcola, 2392 metri di quota, è la Cima più ardua del luogo, imponente per la sua forma a piramide dominata da una grande croce metallica visibile già dal fondo valle.

Dal versante rivolto ad Est, percorrendo il sentiero che da Malga Sporminore porta a Malga Campa, abbandonando il sentiero in vista della Cima e della grande croce si può salire per pendii erbosi fino in vetta per godere di un panorama mozzafiato. Sul versante Ovest, roccioso e in prevalenza più verticale, si trova uno spigolo salito molto sporadicamente da cordate locali (qualche vecchio chiodo testimonia la salita). Alpinisticamente il versante più interessante è rivolto a Nord, con una parete alta circa 200/250 metri quasi completamente verticale e con roccia in prevalenza buona dove si possono individuare delle linee di salita di una certa logica.

La “Diretta Sartori” è una via che sale a goccia d’acqua in vetta per una linea logica dal sapore esplorativo. Adatta a cordate amanti della montagna in cerca di luoghi da esplorare, è di difficoltà contenuta tranne qualche breve tratto attrezzato e si presta a cordate meno allenate in grado però di posizionare le protezioni veloci (con una serie completa di friend si riesce a proteggersi molto adeguatamente).

Gruppo di Brenta

Cima Borcola metri 2392

“ Diretta Sartori"

scarica la relazione in formato pdf

Apritori: Sartori Franco in solitaria Agosto 2024

Difficolta: IV/V/VI Sviluppo: metri 230 Esposizione: nord

Materiale: N.D.A. una serie completa di friend fino al 4 BD

Avvicinamento: Dal Paese di Cunevo (Val di Non) salire verso Malga d’Arza fino a raggiungere il parcheggio nei pressi della Malga. Dalla Malga seguire le indicazioni per Malga Loverdina e in seguito per Malga Campo Denno (ore 1.30/2 circa).

NB esiste la possibilità di dormire al bivacco della Malga (corrente elettrica, letti con coperte, acqua potabile e cucina con stufa e pentolame).

Attacco: In vista della parete si prosegue per il sentiero con indicazioni Malga Sporminore ed in breve si raggiunge il ghiaione sottostante Cima Borcola. Abbandonare il sentiero per salire senza via obbligata per i ghiaioni puntando alla grande cengia che taglia tutta la parete. Raggiungere un grosso diedro nero e molto evidente, oltrepassarlo in salita per qualche metro fin sotto la verticale di una serie di diedri fessurati. Clessidra alla base evidenziata con cordone.(Tempi 30 minuti circa)

Discesa:

1 = Dalla cima seguire un piccolo sentiero verso Sud per un breve tratto fino a raggiungere un intaglio sulla destra e scendere con attenzione per il ripido canale che porta sotto la parete ed in seguito al sentiero per la Malga Campo

2 = Soluzione più lunga ma consigliata. Dalla cima raggiungere lo stesso intaglio e scendere sulla sinistra senza via obbligata più agevolmente per il ripido pendio erboso per raggiungere il sentiero che da Malga Sporminore porta a Malga Campo

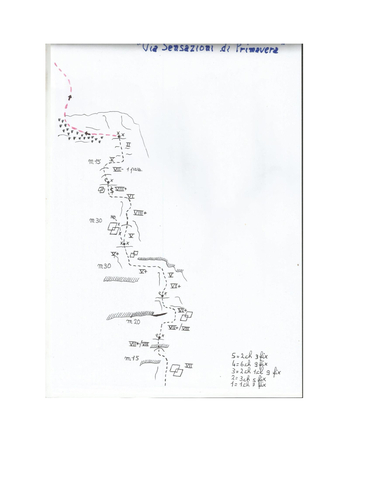

Gruppo Roen - Cime di Vigo

Cima Cornella

“Via Sensazioni di Primavera”

scarica la relazione in formato pdf

Apritori: Sartori Franco in solitaria Gennaio – Febbraio 2024

Difficoltà: VI/VII/VIII+

Sviluppo: metri 110 Esposizione: Sud-Ovest

Materiale: N.D.A. 15 rinvii, una serie di friend medio piccoli

Avvicinamento: Da Mezzolombardo proseguire in direzione Val di Non per 2 km circa. Subito prima dell’imbocco della galleria parcheggio sulla sinistra. Proseguire a piedi per una vecchia strada asfaltata visibile dal parcheggio e sbarrata da una stanga. Da lì salire per il sentiero segnalato 516B che sale in direzione M. Boldrina. Dopo pochi minuti, giunti ad un secondo cartello, proseguire sulla sinistra e salire per il sentiero a zig zag raggiungendo il punto dove la parete resta ben visibile sopra al sentiero sulla destra (30 minuti circa).

Attacco: Abbandonare il sentiero e salire sulla destra seguendo gli ometti giungendo ad un bel ripiano puntando ad una pianta. Ben visibili i fix sulla sua sinistra e a destra di uno strapiombo.

Discesa: Raggiunta l’ultima sosta salire per roccette verso sinistra ed in breve raggiungere, sempre sulla sinistra, il sentiero 516B che si segue in discesa fino al parcheggio (40 minuti circa).

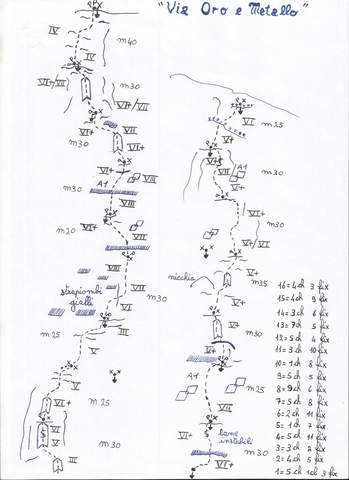

Monte Fausior

“Via Oro e Metallo”

scarica la relazione in formato pdf

Apritori: Sartori Franco primavera 2024

Difficoltà: VI/VII/VIII Sviluppo: metri 450 Esposizione: Nord – Est

Materiale: N.D.A., 15 rinvii, necessarie 2 corde per la discesa. Roccia ottima

Avvicinamento: Da Mezzolombardo proseguire in direzione Fai della Paganella e al quinto tornante parcheggiare a sinistra in un’area picnic. Proseguire per 50 metri circa fino ad un guardrail: di fronte sale nel bosco una traccia di sentiero segnata da ometti e bolli rossi che porta all’ attacco (40 minuti circa).

Attacco: Si sale per un evidente diedro con un piccolo avancorpo alla base. Visibile un chiodo a tre metri circa di altezza. Bollo rosso alla partenza.

Discesa: 11 corde doppie seguendo le indicazioni dello schizzo. Soste attrezzate.

Abbiamo già proposto un ampio resoconto della spedizione organizzata in Oman dal CAI EAGLE TEAM tra febbraio e marzo 2025. Questa avventura, come ricordava Marco Ghisio, coordinatore dell'evento, "ha rappresentato la naturale conclusione di un progetto incentrato sulle giovani promesse del mondo dell’alpinismo e arrampicata. Giovani che finalmente hanno potuto godere dei frutti delle varie settimane di formazione e mettere in pratica quanto appreso, in un luogo opportunamente scelto non solo per collaborare allo sviluppo turistico e sportivo del territorio omanita ma anche per la quantità e qualità di pareti rocciose a disposizione ancora da esplorare. È grazie a questi due aspetti fondamentali, uniti alla voglia di fare gruppo che i ragazzi hanno messo in atto, che la spedizione può vantare gli ottimi risultati raggiunti".

Dal punto di vista pratico la spedizione lascia sul terreno ben 12 vie nuove, che arricchiscono il patrimonio alpinistico omanita e rappresentano un ulteriore stimolo per la conoscenza di un territorio che si presta particolarmente all'arrampicata su pareti di varia lunghezza e di vario impegno ma sempre su roccia di qualità.

Riportiamo di seguito le relazioni originali dei nuovi itinerari aperti dal gruppo dell'Eagle Team

1 - Via "Old style" scarica la relazione in formato pdf

Al Hamra Tower - East summit - Parete Nord

175 m; VI

22/02/2025 - Florit Mauro e Leardi Francesco

Relazione:

Attacco all’estrema destra della parete su un ripiano con ometto.

L1 - Placca appoggiata fino sotto grandi tafoni che si superano a sinistra con passaggio atletico, proseguire per facile fessura e successiva placca appoggiata fino alla base di un diedro giallo. Sosta su spuntone. 45 m IV, V+, IV+

L2 - Dalla sosta traversare a sinistra e mirare ad una fessura che porta sotto uno strapiombo che si evita traversando a sinistra fino ad arrivare in un diedro che si segue sino ad un arbusto con spuntone per sosta. 45 m IV, V+, IV+

L3 - Traversare a destra per imboccare una fessura atletica ma ottimamente appigliata (usato un chiodo, tolto) fino a raggiungere il filo dello spigolo che si risale per altri 10 metri fino alla sosta su spuntone. 30m VI-, IV

L4 - Dalla sosta in obliquo ascendente verso sinistra fino ad un cordone (già presente) poi in verticale per bellissima placca lavorata fino ad arrivare con un passo delicato in una rampa camino che porta alla sosta su due fix. 40 m IV+, VI, V

L5 - Tratto in comune con la via "en attendant les Lents". 15 m 6a

Discesa a piedi come per le altre vie

Note: Bella via su roccia ottima. La via è facilmente proteggibile con una serie di friend. La parete è all’ombra fino al pomeriggio. L'ultima lunghezza è in comune con un itinerario a fix "En attendant les Lents".

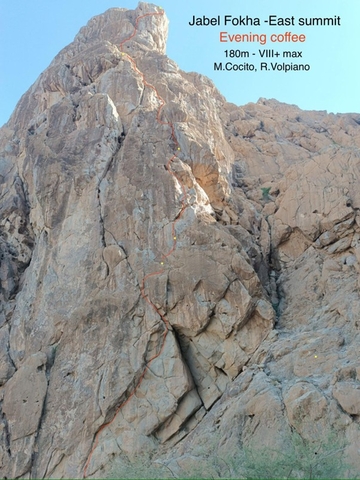

2 - Via "Evening coffee" scarica la relazione in formato pdf

Jabel Fokha – East Summit

180 m; VIII+ max

22/02/2025 - Riccardo Volpiano e Marco Cocito

Relazione:

L1 - Attaccare l'evidente fessura ad arco rovescia verso dx e seguirla fino ad un grosso diedro camino che si segue verso sx. Dopo un ultimo ribaltamento, quando terminano le fessure, attraversare a dx in placca fino alla sosta con 2 spit. VIII+

L2 - Puntare a una fessura a dx, risalirla fino a quando si allarga e prosegue verso dx sotto un tetto fino a un blocco incastrato; da qui proseguire nella fessura soprastante fino a giungere su un terrazzo con un blocco enorme. Salire sopra il blocco e puntare ai buchi in alto a sx, aggirare lo spigolo a sx ed entrare in un buco enorme. Dal buco uscire a dx e per facile placca giungere in sosta a dx alla base di un diedro fessurato (spit + friend). VI+

L3 - Risalire internamente il diedro fessurato poi seguire lungamente il facile spigolo sulla sx senza entrare nel canale alla sua dx. Sosta sulla cengia al termine dello spigolo da attrezzate su masso. VI poi IV

L4 - Puntare all' evidente fessura orizzontale soprastante e seguirla verso dx fino a quando un esile fessurino verticale permette di ribaltarsi al di sopra. Traversare ancora a dx ed entrare nel diedro canale. Risalirlo brevemente fino ad individuare una serie di buchi e 2 clessidre sulla destra. Raggiungere la seconda clessidra e poi traversare lungamente verso dx in orizzontale o in leggera discesa, fino a quando un diedrino fessurato permette di uscire sul plateau sommitale. Sosta da attrezzare su friend su cannellures. VII

Discesa evidente a piedi aggirando la parete.

Riki su evening coffe

Riki su evening coffe

Note: La sera prima della via un gruppo di 10 omaniti ci è venuto a trovare presso il nostro accampamento e ci ha offerto 2 thermos di caffè. Inizialmente un po' spaventato ci siamo resi conto che è invece una usanza locale offrire caffè agli estranei anche se le uniche parole inglesi che conoscevano erano coffee e yes. Questa via è dedicata a loro e al fatto che il primo tiro ti dà una bella sveglia come il caffè. Una bella esperienza, senza utilizzo di spit se non per le prime 2 soste. Una linea autonoma se non per brevi tratti in comune con altre vie, un traverso finale esposto e molto panoramico.

3 - Via “Habibi” scarica la relazione in formato pdf

Wadi Misfat Al Abriyeen - Eid Mubarak

120 m; V+

25/02/2025 - Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:

L1 - Una splendida placca lavoratissima di roccia scura porta ad un terrazzo, poi uno speroncino e facili placche. Sosta su ponte naturale con cordino per calata lasciato. 45 m IV+

L2 - Salire direttamente ad una piccola pianta poi per placche lavorate si giunge ad un'ampia cengia che si percorre verso destra con passo del gatto per una decina di metri fino ad un masso incastrato nel diedro. 30m IV

L3 - In verticale per qualche metro poi traversare a sinistra per bellissime lame. Con leggero obliquo a sinistra fino al termine delle difficoltà. 45 m V+, IV+

Discesa: traversare sul bordo della parete verso sinistra fino sulla verticale del diedro sottostante. Doppia da 30 m attrezzata su arbusti fino all'ampia cengia. Seconda doppia da 20 m attrezzata su grande blocco porta alla sosta del primo tiro. Terza doppia da 45 m porta alla base.

Note: Corta ma bella vietta su roccia ottima. L'attacco si trova al centro della placca compatta circa 40 metri a destra del grande diedro. Ometto alla base. Discesa in doppie attrezzate.

In apertura al Wadi Misfat Al Abriyeen

In apertura al Wadi Misfat Al Abriyeen

4 - Via "Feel free to create" scarica la relazione in formato pdf

Wadi Misfat Al Abriyeen

120 m; 6c max 6a+ obb

25/02/2025 - Riccardo Volpiano ed Erica Bonalda

Relazione:

L1 - attaccare la placca a gocce e erosioni sulla verticale di un gruppo di cespugli fino a uno spit. Superarlo e poi seguire dei facili gradoni verso sx fino a giungere su un terrazzo con un grosso blocco al di sopra del quale si trova la sosta su due spit. 5

L2 - attraversare a sx e infilarsi nel bucone, poi alzarsi verso sx puntando al buco grande successivo. Continuare dritto sfruttando le fessure presenti fino a raggiungere una zona più abbattuta che permette di traversare verso sx puntando ad una evidente rampa fessura che permette di raggiungere una pianta. Sosta su friend. 6a+

L3 - traversare a dx fino ad una grossa clessidra alla base di un diedrino fessurato con 2 piccoli buchi. Risalirlo brevemente e ribaltarsi sulla placca a dx e risalirla fino a un terrazzino. Superare il muro successivo (spit) e proseguire dritti fino in sosta a spit posta vicina a un albero. 6a+

L4 - ribaltarsi nel diedro svaso a sx della sosta fino a entrare nella grossa nicchia soprastante. Traversare a dx fino a un fessurino con arbusto che permette di ribaltarsi al di sopra e superare un blocco appoggiato verso dx. Da qui proseguire dritti senza percorso obbligato fino in cima. Sosta su friend. Passo di 6c/A0 poi 6a

Discesa: individuare la sosta di calata in basso dietro a un grosso blocco a sx (faccia a monte). Da lì doppia fino a S3, poi S1, terra

Note: Sentirsi liberi di scegliere la propria linea su una parete vergine e soprattutto di "creare" le prese necessarie per superare il passo chiave e non solo. Infatti in alcuni punti la roccia ha richiesto di essere bonificata e tra una martellata e l'altra si sono rotte le prese fragili e consolidate quelle fondamentali. Abbiamo aperto la via seguendo le linee di debolezza e soprattutto la roccia migliore e più solida. Per Erica la sua prima via aperta dal basso con il trapano (usato comunque con moderazione, solo 2 spit di progressione e alcune soste). Anche prima volta che io e Erica ci leghiamo in cordata insieme. 4 lunghezze con difficoltà costanti e moderate, con un solo passo più difficile. Roccia dal grip eccellente, a tratti eccessivo, che richiede a volte attenzione. Panorama dalla vetta sulla bellissima oasi all'inizio del canyon dove si trova la parete. Sfuggiti al caldo torrido completando la via giusto in tempo, prima che la parete si illuminasse.

5 - Via “Sciugomano” scarica la relazione in formato pdf

Parete Ovest del canyon

115m; 7c+max - 6c obb

Materiale: 1 serie completa di totem, completando con un micro 0.1, 3 e 4 per la sosta sotto il tetto.

25/02/2025 - Matteo Monfrini, Lorenzo Toscani e Marco Cocito

Relazione:

Avvicinamento: da Al Hamra parcheggiare nei pressi del Misfat Alabriyyn visitor car parking. Proseguire a piedi verso il canyon andando verso Nord. Camminare per 15/20minuti avendo cura di attraversare sul lato ad Ovest del canyon puntando ad un evidente strapiombo a centro parete.

La linea segue un sistema di fessure per il primi due tiri per poi vincere uno strapiombo tecnico. La via presenta spit solo dove non è stato possibile proteggere diversamente.

L1 - Seguire la logica fessura fino a fare sosta su spit. 6a+ 30m

L2 - Continuare per fessura e poi per roccia gialla sulla sinistra. Sosta a friend sotto il tetto. 6b 30m

L3 - Uscire dal tetto con passo atletico per poi affrontare un passaggio tecnico. Concludere il tiro obliquando verso sinistra per poi raddrizzare. Sosta su spit. 7c+ 30m

L4 - Proseguire per facili roccette per poi fare sosta a friend fuori dalle difficoltà. III 25m

Discesa: proseguire a sinistra per trovare una linea di soste attrezzate sulla via adiacente. La prima calata si trova nei pressi di un albero, sotto un grosso masso. Consiglio di fare tutte le calate per non fare impigliare le corde sulla roccia estremamente abrasiva.

Note: È sconsigliato unire i tiri per via dell'attrito delle corde.

6 - Via “Dreaming the tower” scarica la relazione in formato pdf

Jabel Kawr - Said Wall - Parete Nord

400 m + 250 di zoccolo; VI

27/02/2025 - Riccardo Volpiano e Mauro Florit

Relazione:

Avvicinamento: dal termine della strada sterrata salire senza via obbligata verso la base della torre. Giunti sotto la verticale si nota un'ampia cengia che percorsa facilmente verso sinistra porta al filo della cresta. Salire senza via obbligata puntando alla base della torre. Passi 2 grado.

L1 - Salire il sistema di fessure a sinistra delle erosioni tafonate rosse 30m. Sosta su arbusto V

L2 - Continuare per splendida placca lavorata. 30m. Sosta su arbusto IV+

L3 - Salire direttamente puntando alle erosioni tafonate al centro del pilastro. 50m. Sosta su clessidra. III+

L4 - Obliquare a destra per una bella rampa lavorata. 50m. Sosta su friend. V-

L5 - Ancora dritti per la rampa fino al filo dello spigolo in un ampio terrazzo 45m. Sosta clessidra V-

L6 - Salire il filo dello spigolo fino alla cima della torre 40 m. Sosta su spuntone. VI

Marco in apertura sul primo tiro di Drips of joyDalla cima scendere in doppia verso la sottostante forcella. Spostarsi sotto la parete principale alla base di un tetto fessurato.

Marco in apertura sul primo tiro di Drips of joyDalla cima scendere in doppia verso la sottostante forcella. Spostarsi sotto la parete principale alla base di un tetto fessurato.

L7 - Salire la fessura a destra del tetto poi continuare per placche abbattute. 55m sosta su friend. V+ poi IV

L8 - Diedrino poi placche facili. 55m. Sosta su friend. V poi IV

L9 - Ancona facili placche fino al termine delle difficoltà. 50 m IV

Discesa: salire in obliquo verso destra puntando alla base di una grande torre. Traversare sempre verso Ovest sul ciglio della parete. Non ci sono ometti ma seguendo la logica di discesa si accede ad un ampio canale detritico. Con due doppie da 30 m su alberi non attrezzate si perviene alla base dell’immensa e ripida parete del Said Wall.

Note: Bella via di stampo classico che raggiunge prima l'evidente torre staccata che si stacca dall'immensa parete del Said Wall. Poi con una corda doppia si raggiunge facilmente il colle da dove con altre tre belle lunghezze di corda si arriva al termine delle difficoltà.

7 - Via “Drips of Joy” scarica la relazione in formato pdf

Jabel Kawr – Said Wall – Al Kumeira

500 m; 7b max-7a obb

Materiale: serie completa di Totem, microfriend, doppi medi fino al #3 e un #4

01-02/03/2025 - Marco Ghisio, Matteo Monfrini e Riccardo Volpiano

Relazione:

Avvicinamento: da Al Kumeira, seguire la cresta fino a un altipiano (1h 30min), si affronta quindi lo zoccolo seguendo il terreno più semplice con passaggi di III/V.

L1 – 60m, 7b. Superare un breve strapiombo su fessura gialla lavorata, poi seguire una fessura sotto un tetto. Rimontare nel diedro fin sotto un tettino, quindi traversare a sinistra superando uno spigolo. Continuare su placca fino alla sosta (1 spit + possibile micro). Possibile sosta intermedia all'inizio del diedro su friend.

L2 – 30m, 6c (3 spit). Sequenza verticale su tacche nette, seguita da un traverso a destra lungo una fila di spit. Sosta su 2 spit.

L3 – 30m, 7a+ (1 spit). Traversare a sinistra su prese buone, ribaltarsi con passo difficile e salire dritti fino a una nicchia sotto un tafone. Sosta su friend nella fessura centrale.

L4 – 45m, 6a. Salire dritti fino a una comoda cengia, rimontare e proseguire a destra fino a una seconda cengia. Superare il tetto nel punto meno pronunciato e continuare dritto. Sosta su terrazzo, su friend.

L5 – 45m, 6b+. Seguire due spit su placca a gocce, poi proseguire dritti fino a una piccola cengia. Sosta su friend (#3 e #4).

L6 – 50m, VI/6a. Traversare a destra puntando una pianta, poi salire verso una nicchia tra grandi tafoni. Sosta su friend (#1 + #1).

L7 – 45m, 6b/VI+. Uscire a sinistra dei tafoni, quindi proseguire dritti lungo fessure e lame. Ribaltarsi sulla rampa a sinistra e salire fino alla nicchia più alta. Possibile sosta intermedia su albero per recupero saccone.

L8 – 45m, V+. Obliquare a sinistra, poi raddrizzarsi. Superare un piccolo tetto e proseguire dritti. Sosta su pianta.

L9 – 30m, V. Aggirare a destra il diedro soprastante, poi obliquare a sinistra fino alla cresta finale. Sosta su clessidra e friend #1.

L10 – Circa 200m, III. Proseguire obliquando a sinistra fino alla cima.

Via Drips of Joy discesa

Via Drips of Joy discesa

Discesa: dalla fine della via, traversare a mezza costa fino all’anfiteatro tra la parete salita e Said Wall. Scendere il secondo canale fino a una gola con salto di roccia, quindi traversare a sinistra fino a un albero inclinato per una doppia da 40m (o 30m + disarrampicata). Dalla spalla rocciosa, proseguire a sinistra costeggiando la parete, poi disarrampicare un canale fino a una zona più abbattuta. Seguire le cenge esposte fino a una cengia più ampia che traversa a destra, restringendosi progressivamente. Dopo un tratto stretto ed esposto, raggiungere un albero per una doppia da 30m. Dalla base, traversare in diagonale verso destra fino alla dorsale che riporta al pianoro e ad Al Kumeira (2h).

Note: Affascinati dall’estetica dei tafoni nella parte alta, Marco Ghisio, Matteo Monfrini e Riccardo Volpiano hanno aperto una nuova via dal basso su un pilastro dello Jabel Kawr, Al Kumeira Wall. Dopo aver superato una fessura strapiombante ad arco appena sopra lo zoccolo, si sono trovati davanti a muri a gocce super compatte, che hanno reso la scalata impegnativa e di grande soddisfazione. In apertura la via ha richiesto il bivacco in parete. La via parzialmente attrezzata, con spit solo nei passaggi chiave. Soste su friend o alberi, salvo dove diversamente indicato. Possibili soste intermedie per una progressione più comoda con il saccone.

8 - Via “Patatonia” scarica la relazione in formato pdf

Jabel Al Wal - Parete Ovest

250 m; VII

01/03/2025 - Lorenzo Toscani, Marco Cocito, Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:

Avvicinamento: seguire la diramazione verso il Wadi Damm della strada asfaltata a sud del Jabel Misht che collega Al Ayn a Sint. La traccia porta fino sotto alla parete (23.1731457N, 57.0284205E). Dal parcheggio in circa 20 minuti si arriva all'attacco. La linea di salita è la colata bianca di sinistra, più larga e meno evidente di quella di destra. Ometto alla base.

L1 - Dal chiodo ad anello arancione salire il diedrino alla sua sinistra e per splendida placca lavorata si arriva in sosta alla base del canale. Sosta su uno spit rock 45m IV

L2 - In obliquo a destra per rampa fino a poterne uscire a destra su bellissima roccia articolata. Ancora a destra per una fessura che porta sulla cima di un pilastro. 45m V+ sosta su uno spit rock.

L3 - traversare orizzontalmente a sinistra, chiodo lasciato, per 10 m fino ad un ponte naturale con cordino azzurro, poi in verticale per altri 15 m fino alla sosta su uno spit rock . Lasciato un nut incastrato. 25m 7, poi V+

L4 - Salire la fessura a sinistra della sosta puntando poi al camino che va risalito fino al ballatoio di sosta con uno spit rock 45m V

L5 - Salire la fessura a sinistra fino al suo termine, poi per splendida placca lavorata si giunge alla sosta su cengia inclinata. Sosta da attrezzare su friend e nut lasciato. 30m VI+

L6 - Rimontare la placca ascendente verso sinistra fino ad una fessura articolata che torna leggermente a destra e punta ad un camino. Sosta su un chiodo. 60m IV+

Discesa: dall'ultima sosta salire per sfasciumi al termine della parete. Proseguire per la pietraia verso est e scendere all'oasi. Seguire poi la strada sterrata a sinistra per rientrare al parcheggio.

Note: Bellissima via che percorre la probabilmente mai salita parete del Jabel Al Wal. (toponimo fornito da un pastore locale) Le soste sono rimaste attrezzate.

9 - Via “Dattero d'oro” scarica la relazione in formato pdf

Jabel Al Wal - Parete Ovest

220 m; difficoltà VII

03/05/2025 - Marco Ghisio, Mauro Florit e Francesco Leardi

Relazione:

Avvicinamento: seguire la diramazione verso il Wadi Damm della strada asfaltata a sud del Jabel Misht che collega Al Ayn a Sint. La traccia porta fino sotto alla parete (23.1731457N, 57.0284205E). Dal parcheggio in circa 20 minuti si arriva all'attacco. La linea di salita è evidenziata, nella prima parte, da un diedro ascendente verso destra e nella parte alta da uno strapiombo fessurato di roccia rossa con una marcata fessura grigia. Entrambi questi punti significativi non verranno toccati dalla linea ma rimangono alla destra dell'itinerario.

L1 - Attaccare sotto la verticale del sopracitato diedro una fessura e salire il successivo caminetto con arbusto. Proseguire per il camino fino a uscirne sulla destra su un ballatoio. 40m V sosta su un fix.

L2 - Traversare in obliquo verso sinistra per bei muretti. 25m IV+ sosta su albero con cordone lasciato.

L3 - Salire direttamente dalla sosta un muretto atletico, poi per placche più facili giungere ad un ampio terrazzo. 45 m V+ IV+

L4 - Qualche metro a destra della sosta salire per splendida placca fessurata e successivo diedro. 30m VI+ sosta su un fix.

L5 - In obliquo a sinistra per qualche metro poi ritornare a destra in un bel diedro fessurato che va seguito fino a dove è possibile traversare a sinistra sul filo dello spigolo. 30m VI+ sosta su un fix.

L6 - Diritti per fessure accennate poi a sinistra ad un fix. Poi salire verticalmente e traversare a destra su un ampio pulpito. 20m VII- sosta su un fix.

L7 - Salire le lame con arbusti fino ad un terrazzo sulla destra ove terminano le difficoltà. 15m V+ sosta su friend.

Salire senza via obbligata per roccette di II grado fino al termine della parete.

Discesa: dalla sommità abbassarsi verso sud seguendo la dorsale fino ad imboccare verso nord (direzione strada) una serie di gradoni erboso rocciosi leggermente in obliquo verso destra e tenendosi ad una cinquantina di metri dal ciglio della parete (ometti). In prossimità del limite della parete traversare verso est (ometti) su vaghe tracce costeggiando il ciglio della parete che volge verso la strada. Da un evidente ripiano con ometto scendere lo speroncino sottostante con qualche facile passaggio per circa 30/40 metri fino ad un ulteriore ripiano che diventa poi cengia che si segue verso Ovest (sinistra di discesa) degradando verso la pietraia sottostante. Brevemente ritornare alla strada e quindi al parcheggio per facili pendii. Dalla sommità 40/45 min

Note: Bellissima via che percorre la probabilmente mai salita parete del JABEL AL WAL. (toponimo fornito da un pastore locale) Le soste sono rimaste attrezzate.

10 - Via "All you need is a date” scarica la relazione in formato pdf

“Perché in Oman qualsiasi problema può essere risolto con un dattero e perché la via è talmente bella che potrebbe essere un'ottima proposta per il primo appuntamento con una ragazza…”

Wadi Nakhr - Lato Nord-Est

120 m, 6a max

Materiali: doppia serie di friend fino al 4, un micro friend per la partenza di L2.

04/03/2025 - Marco Ghisio e Riccardo Volpiano

Relazione:

L1 - Attaccare sulla verticale dell'evidente pilastro staccato, risalire la prima facile placca fino a raggiungere il diedro fessurato. Seguirlo superando 2 piantine, dopo la seconda entrare nel diedro a sinistra formato dal pilastro staccato e seguirlo fino al suo termine. Sosta a spit , 6a, 50 m

L2 - Salire la placca sovrastante più facile delle apparenze con roccia unica. Quando si abbatte obliquare a dx. Sosta a spit sulla verticale dell'evidente grotta soprastante. Sosta 2 spit, 6a, 40 m

L3 - Traversare a sx e risalire il magnifico pilastro a cannellures rosse fino a entrare in un ultimo facile diedro fessurato. Sosta spit +clessidra 5, 30 m

Discesa: doppie S3 - S1, S1 - terra

11 - Via “Pole Crack” scarica la relazione in formato pdf

Wadi Nakhr - Lato Nord-Est

120 m, 7a max

Materiale: doppia serie di friend fino al 4

04/03/2025 - Marco Ghisio e Riccardo Volpiano

Relazione:

L1 - Attaccare a sx del palo mirando ad un evidente gradone fessurato, alla base di una fessura strapiombante obliqua da dx a sx. Sosta fix + nut , 6a, 20 m

L2 - Risalire internamente la fessura obliqua soprastante. Sosta fix+anello, 7a, 30 m

L3 - Risalire il diedro fessurato a sx e poi la fessura di dita strapiombante alla sua dx. Ribaltarsi sul terrazzo, risalire il diedro a sx, poi aggirare a dx lo spigolo di roccia super abrasiva e mirare alla sosta su clessidra in alto. 6c, 30 m

Discesa: doppie S3 - S1, S1 - terra

Note: una via tutta in fessura che inizia nei pressi di un grosso palo metallico appoggiato alla roccia.

Marco G sul secondo tiro di Pole crack

Marco G sul secondo tiro di Pole crack

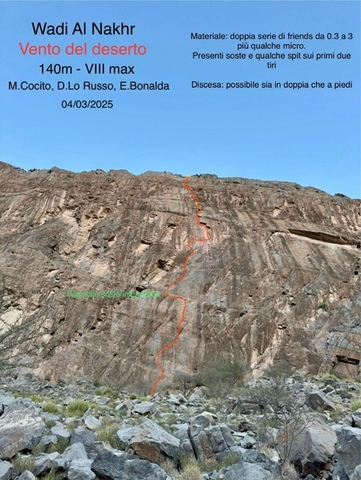

12 - Via “Vento del deserto” scarica la relazione in formato pdf

Wadi Nakhr - Lato Sud-Ovest

140 m; VIII max

Materiale: doppia serie di friend dallo 0,3# al 3#, più qualche micro

04/03/2025 – Marco Cocito, Daniele Lo Russo ed Erica Bonalda

Note: presenti soste e qualche spit sui primi due tiri.

Discesa possibile sia a piedi che in doppia.

Assemblea primaverile gruppo Orientale CAAI 17 Maggio 2025 Ravina (TN)

di Francesco Leardi Presidente C.A.A.I. Gruppo Orientale

In un contesto territoriale dove si respira montagna a tutto tondo si è svolta il 17 Maggio 2025 l’assemblea primaverile del gruppo Orientale del CAAI.

Grazie alla gentile disponibilità della Sezione della S.A.T.di Ravina abbiamo avuto a disposizione una funzionale location ma non solo; con la efficace organizzazione del Presidente Simone Navarini, della Vicepresidente Caterina Mazzalai , del nostro collega accademico Giorgio Espen e di svariati collaboratori il successo dell’evento è stato notevole.

La partecipazione è stata numerosa con ben 57 presenze per una serie di proposte dell’ODG assai interessanti.

Ovviamente ho ringraziato la presenza di Carlo Claus che con i suoi 99 anni è un esempio per il sodalizio di passione, dedizione e simpatia.

Grazie Carlo da tutti noi!

Da sinistra i membri dell'Eagle Team: Riccardo Volpiano, Daniele Lo Russo, Dario Eynard accademico, Erica Bonalda, Iris Bielli, Alessandra Prato, Lorenzo Toscani, Matteo Monfrini. Quindi Matteo della Bordella, Mauro Florit e Francesco Leardi - Ph A. Rampini.

Da sinistra i membri dell'Eagle Team: Riccardo Volpiano, Daniele Lo Russo, Dario Eynard accademico, Erica Bonalda, Iris Bielli, Alessandra Prato, Lorenzo Toscani, Matteo Monfrini. Quindi Matteo della Bordella, Mauro Florit e Francesco Leardi - Ph A. Rampini.

La nostra assemblea è stata programmata in concomitanza con il Sarca Climbing Meet di Arco per due motivi: il primo per riunire in un unico periodo di giorni e permettere l’integrazione dei giovani partecipanti del meeting con le esperienze dei componenti del C.A.A.I. Orientale, e non solo, e il secondo per sancire il termine del primo progetto C.A.I. Eagle Team ideato e sviluppato da Matteo Della Bordella e vari collaboratori, tutti alpinisti di alto livello.

Il primo passo dell’assemblea è stato presentare i giovani partecipanti del progetto C.A.I. Eagle Team selezionati da Matteo Della Bordella e il gruppo direttivo, progetto che ha visto il suo compimento finale nelle destinazioni della Patagonia e dell’Oman con vari successi alpinistici.

Dopo una esposizione del progetto ormai concluso e del futuro, che sta prendendo piede, Della Bordella ha chiamato accanto a se i ragazzi dell'Eagle Taem.

Dopo una esposizione del progetto ormai concluso e del futuro, che sta prendendo piede, Della Bordella ha chiamato accanto a se i ragazzi dell'Eagle Taem.

Il nostro collega Mirco Grasso ci ha permesso di vivere con lui, Matteo e Dario le emozioni della loro salita del Cerro Piergiorgio con le suggestive foto che hanno suscitato grande interesse.

Un successo del C.A.I. Eagle Team che ha visto il completamento dell’itinerario seguito e sfortunatamente non completato per l’arrivo di una perturbazione ad opera del nostro collega Maurizio Giordani, presente in sala, e del compagno di cordata Luca Maspes (Rampikino).

Dopo questo momento di intensa atmosfera alpinistica è iniziata la nostra assemblea che non andrò a riferire nei contenuti strettamente istituzionali ma solamente in alcuni punti salienti ai quali tengo molto.

Purtroppo c’è stato il momento del ricordo dei soci defunti Fermeglia, Baldi, Bellini, Mastracci, Valdo, Prati, e recentemente Piero Fina.

Erano presenti in sala le figlie di Piero, Alessandra e Donata dalle quali sono stato incaricato di leggere un ricordo del papà che riporto di seguito:

Nato il 17 settembre del 1930 ci ha lasciati il 15 aprile 2025.

I suoi primi approcci con la montagna “vera” risalgono all'anno 1950 quando sale sulla cima del Monte Pelmo grazie ad una gita organizzata dalla Giovane Montagna e sulla cima Grande di Lavaredo con Nerone Balasso.

L’anno successivo si iscrive alla sezione C.A.I. di Vicenza.

Sei Accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano: da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina - Ph Arch Fam FinaNasce così la sua passione per l'arrampicata che lo porta a frequentare la palestra di Gogna ed è lì che conosce Silvano Pavan e Berto Brotto con i quali avrà il battesimo definitivo della roccia, instaurando un'amicizia durata una vita.

Sei Accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano: da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina - Ph Arch Fam FinaNasce così la sua passione per l'arrampicata che lo porta a frequentare la palestra di Gogna ed è lì che conosce Silvano Pavan e Berto Brotto con i quali avrà il battesimo definitivo della roccia, instaurando un'amicizia durata una vita.

Ecco allora le prime salite sulle Piccole Dolomiti (Pilastro Solda' del Baffelan) e sulle Pale di San Martino (Spigolo del Velo).

Dopo un periodo di attività ridotta a causa del servizio militare e impegni di lavoro nella metà degli anni 50, riprende ad arrampicare in maniera costante con l'inizio degli anni 60, salendo alcune classiche delle Dolomiti al tempo considerate molto difficili, come lo Spigolo dell'Agner, la Rittler-Videsott-Rudatis alla Busazza, la Comici-Casara sul Salame del Sassolungo (prima ripetizione vicentina con Bepi Peruffo), la Solleder del Civetta e per finire la Cassin alla Ovest di Lavaredo ed il Diedro Livanos alla Su Alto, entrambe effettuate con Piergiorgio Franzina in tempi record per l'epoca.

Grazie a questa attività Gastone Gleria proporrà il suo ingresso nel Club Alpino Accademico Italiano dove viene ammesso nel 1969.

Negli anni seguenti l'attività di Piero Fina si apre ai percorsi di ghiaccio (Canalone Neri di Cima Tosa, Canalone Oppel all'Antelao, Nord della Presanella, Nord Monte Cercen, Nord Punta Thurwieser) e alle vie di misto in alta quota nelle Alpi Occidentali (Monte Cervino, traversata del Lyskamm, Cresta Signal sul Monte Rosa, Cresta di Rochefort e Cresta dell'Innominata sul Monte Bianco).

Notevole anche la pratica nel periodo invernale-primaverile dello sci alpinismo, dall'esplorazione più che decennale del gruppo dei Lagorai alle classiche della catena di confine, ai “4000” Svizzeri.

Per Piero là montagna non è mai stata sinonimo di individualismo, ma di condivisione e di amicizia.

Le salite effettuate non sono per lui solo uno sterile elenco di obiettivi raggiunti, ma un insieme di ricordi e di episodi vissuti in compagnia di amici.

Inoltre ha sempre amato mettere la sua esperienza e la sua conoscenza a disposizione dei più giovani o meno esperti che volessero approcciarsi alla montagna, in modo che potessero godere di quanto questa può offrire.

Da questo deriva il suo impegno a livello sezionale che, oltre a portarlo a far parte del consiglio direttivo e soprattutto ad assumere la carica di Presidente dal 1984 al 1988, lo ha visto come responsabile di numerose gite da lui organizzate sia in ambito escursionistico che alpinistico che sci-alpinistico (da ricordare tra le altre il Pizzo Badile per il Canalone Sud, la salita all'Allalinhorn e all'Alphubel nelle Alpi Svizzere e la Traversata delle Calanques da Marsiglia a Cassis).

La sua attività con il tempo è andata inevitabilmente a ridimensionarsi, ma la sua passione per la montagna è sempre stata viva.

Anche io come presidente ricordo la sua figura, affabile e severa al tempo stesso, sempre lucido analista dell’alpinismo di ieri e dell’oggi.

Immancabile negli ultimi tempi, la mail di giustificazione per l’assenza alle nostre riunioni, segno tangibile di un profondo rispetto e amore per il sodalizio

INTERVENTO AL FUNERALE DI ALESSANDRA E DONATA

Piero Fina - Arch. fam. FinaHai affrontato la tua ultima salita con lo spirito che ti ha sempre contraddistinto, con serenità, senza mai lamentarti per le difficoltà, e riconoscente verso chi ti aiutava godendo fino alla fine delle piccole cose che ti erano ancora concesse.

Piero Fina - Arch. fam. FinaHai affrontato la tua ultima salita con lo spirito che ti ha sempre contraddistinto, con serenità, senza mai lamentarti per le difficoltà, e riconoscente verso chi ti aiutava godendo fino alla fine delle piccole cose che ti erano ancora concesse.

Sotto quella scorza che poteva sembrare un po' da duro, nascondevi un gran cuore che mettevi in tutto quello che facevi, sempre disponibile verso tutti, dal voler condividere la tua passione per la montagna con persone meno esperte, al voler essere di supporto, una volta andato in pensione, ad amici e parenti che ne avessero bisogno.

Io e Donata ti ringraziamo per averci trasmesso i valori che hai sempre perseguito nella tua vita: la passione per tutto quello che facevi, dal lavoro alla montagna, il rispetto degli impegni presi e la coerenza sempre mantenuta.

Ti ringraziamo inoltre per averci dato assieme alla mamma l'immagine di una unione solida che è andata consolidandosi nel tempo e che avrebbe presto raggiunto i 71 anni.

Se pensiamo ora a te, ti immaginiamo a guardare da lassù le tue montagne, assieme ai tuoi amici che hai raggiunto, ricordando le tante avventure vissute insieme.

Sullo sfondo scorrevano le immagini di Piero ma soprattutto la prima è quella che mi ha colpito maggiormente che inquadra ben 6 accademici vicentini che hanno contribuito alla storia dell’alpinismo italiano ; da sinistra Tarcisio Rigoni, Piero Fina, Adriana Valdo, Andrea Colbertaldo, Gastone Gleria, Piergiorgio Franzina.

E’ iniziata così la parte burocratica della quale descrivo alcuni punti di interesse generale.

In occasione dei 100 Anni Solleder Lettembauer 7 Agosto 1925 il nostro collega Baù ci informa che per ricordare questa tappa importante dell'alpinismo, si è pensato di celebrare la salita il weekend del 27-28 settembre 2025.

Sabato 27 settembre ci saranno vari eventi: nel pomeriggio un dibattito tra gli alpinisti che hanno maggiormente frequentato la nord ovest, dando importanza alla parete e a questa via. Sarà l'occasione per presentare anche la nuova guida del Civetta che Baù sta completando con Luca Vallata e sarà pubblicata prima dell'estate.Verrà anche proiettato il documentario di Emanuele Confortin sulla Solleder Lettembauer attualmente in lavorazione. Altri contributi sono in progetto e lavorazione.

In collaborazione con la fondazione DOLOMITI UNESCO il nostro nuovo collega Emanuele Confortin sta sviluppando il progetto “Dolomitismo, racconti verticali” che consiste in una docuserie di 9 episodi della durata di 28 minuti circa, realizzati con un format originale, il cui scopo è approfondire la scoperta delle Dolomiti attraverso il punto di vista degli alpinisti.

La struttura narrativa di ciascun episodio prevede degli elementi in comune:

- un capo cordata (Luca Vallata, guida alpina);

- un ospite (alpinista maschile o femminile, preferibilmente giovane, con un legame con la parete che si andrà a scalare);

un alpinista che fungerà da mentore per il Gruppo e/o la parete su cui si scalerà;

- il contributo di Gigi Dal Re, artista e alpinista che disegnerà le vie e le cime scalate;

- un geologo che creerà il contesto per conoscere (oltre alla storia) la genesi di queste meraviglie che sono le Dolomiti;

Le vie scelte per questa prima serie sono:

- via Eisenstecken-Rabanser-Pircher a Cima Mugoni (Catinaccio)

- via Aste-Susatti a Punta Civetta (Civetta)

- via Alverà-Menardi al Cason di Formin in inverno (Lastoi di Formin)

- via normale al Campanile Basso (Brenta)

- traversata Comici “con spaccata” nei Cadini di Misurina (Cadini)

- via Solleder-Kummer al Sass Maor (Pale di San Martino)

- via Casarotto-Radin allo Spiz di Lagunaz (Pale di San Lucano) … per il 50esimo dell’apertura

A proposito di Pierino Radin ricordo che il 1 Maggio a Trento in occasione degli eventi del Trento film festival è stato insignito, assieme al trentino Davide Sassudelli, dell’ambito premio del Chiodo d’oro conferito dalla sezione SOSAT di Trento nel progetto che, ricordo, vede il contributo del gruppo Orientale del C.A.A.I.

- via del Cinquantenario FISI (via Gogna-Dorigatti-Giambisi-Allemand) in Punta d’Ombretta (Marmolada)

- via Gherbaz-Candot alla Croda Cimoliana (Dolomiti Friulane)

Devo ringraziare Alberto Rampini per il suo impegno nel gestire il sito.Serafino Ripamonti del gruppo Occidentale in questo momento si sta occupando della comunicazione a media e testate.Tra l’altro anche grazie ad Inselvini, presidente del gruppo Centrale si sta procedendo ad inserire il C.A.A.I. sulla piattaforma Instagram.

Si è quindi svolta la presentazione ufficiale dei nuovi colleghi accademici con la rituale consegna della tessere e distintivi.

I nuovi Accademici. Da sin Emanuele Confortin, Andrea Micheletto, Claudia Mario, Stefano Luisetto e Marco Gnaccarini - Ph Archivio BordignonEmanuele Confortin, presentato da Francesco Leardi e Francesco Lamo, con la consueta verve che lo contraddistingue ci ha coinvolto nella sua soddisfazione a fare parte dell’Accademico e ha proiettato un “teaser” molto bello del progetto celebrativo del centenario della Via Solleder-Lettenbauer alla NW del Civetta.Molti progetti nel cassetto tra i quali l’ultimo appena completato e in distribuzione che è il docufilm, assai bello, su Renato Gobbato, al secolo “Bagnin”, Accademico del C.A.A.I. purtroppo scomparso nel 1980, un precursore, mi permetto di dire, dell’alpinismo moderno ed anche nelle sue idee un visionario;

I nuovi Accademici. Da sin Emanuele Confortin, Andrea Micheletto, Claudia Mario, Stefano Luisetto e Marco Gnaccarini - Ph Archivio BordignonEmanuele Confortin, presentato da Francesco Leardi e Francesco Lamo, con la consueta verve che lo contraddistingue ci ha coinvolto nella sua soddisfazione a fare parte dell’Accademico e ha proiettato un “teaser” molto bello del progetto celebrativo del centenario della Via Solleder-Lettenbauer alla NW del Civetta.Molti progetti nel cassetto tra i quali l’ultimo appena completato e in distribuzione che è il docufilm, assai bello, su Renato Gobbato, al secolo “Bagnin”, Accademico del C.A.A.I. purtroppo scomparso nel 1980, un precursore, mi permetto di dire, dell’alpinismo moderno ed anche nelle sue idee un visionario;

Marco Gnaccarini presentato da Ivo Maistrello e Ivan Maghella ci ha accompagnato sul suo percorso di vita personale e alpinistica con una pregevole serie di immagini.Indubbiamente serietà e professionalità sono qualità che non gli mancano così come l’impegno su vari fronti nelle scuole di alpinismo.Un eccellente “valore aggiunto” per il sodalizio;

Stefano Luisetto presentato da Francesco Leardi e Diego Toigo, come nel suo stile molto austero ha parlato a braccio distribuendo, almeno così ho percepito, la sua energia al gruppo.Certamente un alpinista di altissimo livello con tanti progetti futuri.Le caratteristiche più marcate in Stefano sono la caparbietà unita alla voglia di alpinismo con la “A” maiuscola;

Claudia Mario presentata da Alessandro Baù e Mirco Grasso alpinista, fisioterapista parlando di questioni tecniche e mamma della splendida Viola e moglie di Alessandro estrapolando la componente personale.