Storie semiserie nel racconto di Ugo Manera

Tutte le foto, salvo citazione specifica, sono dell'autore.

IL CAPORAL

La parete del CaporalQuando nel lontano autunno del 1972 mi venne in mente di denominare scherzosamente Caporal la prima parete scalata sugli allora sconosciuti “Dirupi di Balma Fiorant” della Valle dell’Orco, non pensavo proprio che quel dirupo divenisse celebre come lo è ora. L’idea del nome mi era sorta pensando al gigantesco scoglio della californiana Yosemite Valley: il celeberrimo Capitan; solo che il nostro, pur bellissimo, era notevolmente più piccolo ed andava ovviamente posto ad un livello più basso della scala gerarchica.

La parete del CaporalQuando nel lontano autunno del 1972 mi venne in mente di denominare scherzosamente Caporal la prima parete scalata sugli allora sconosciuti “Dirupi di Balma Fiorant” della Valle dell’Orco, non pensavo proprio che quel dirupo divenisse celebre come lo è ora. L’idea del nome mi era sorta pensando al gigantesco scoglio della californiana Yosemite Valley: il celeberrimo Capitan; solo che il nostro, pur bellissimo, era notevolmente più piccolo ed andava ovviamente posto ad un livello più basso della scala gerarchica.

Perché storie semiserie?

Perché le nostre avventure su quei dirupi furono sempre vissute con allegria, a volte in modo poco razionale, ma lontane da atteggiamenti epici che ancora comparivano in alcuni aspetti dell’alpinismo di allora. Il nostro era un gioco condotto con determinazione ma con spirito fanciullesco anche se non eravamo più ragazzi.

La storia del Caporal e dintorni è strettamente legata al Club Alpino Accademico; a condurre le due cordate che vi aprirono la prima via, Tempi Moderni, furono due accademici: Manera e Motti così come erano Accademici i tre che tracciarono la prima via sulla Parete delle Aquile: Manera, Rabbi, Sant’Unione. Dei quattro che scalarono poi per primi la Parete dei Falchi due erano accademici: Manera, Sant’Unione.

Lo scopritore del Sergent, Gian Carlo Grassi, era allora accademico e diede tale nome alla nuova parete per rivendicare amichevolmente un titolo di superiorità nei confronti del nostro Caporal.

Grande successo hanno avuto poi gli International Trad Climbing Meeting voluti ed organizzati su quelle pareti dal Club Alpino Accademico.

In quel microcosmo di ottimo gneiss granitico, di roccia da scalare ve ne era tanta e poneva molti problemi da risolvere agli scalatori. Le prime 10 volte che sono andato lì è stato per aprire nuove vie, poi ho cominciato a ripetere itinerari già esistenti. Alcune di quelle aperture sono state delle vere avventure, a volte non molto razionali ma belle da raccontare.

Le pareti di Balma Fiorant

Le pareti di Balma Fiorant

Il Sergent

Il Sergent

Torre di Aimonin

Torre di Aimonin

Sulla Via del naso al Bec di Mea nel 1969

Sulla Via del naso al Bec di Mea nel 1969

La Scoperta

Sul finire degli anni ’60 il sodalizio alpinistico tra Gian Piero Motti e me si fece più saldo, ci eravamo conosciuti nell’ambito della scuola di alpinismo Giusto Gervasutti, ambedue entrammo a far parte dell’organico istruttori nel 1965, io invitato per la precedente attività alpinistica, Motti perché aveva superato brillantemente i corsi della scuola e contemporaneamente aveva espletato una cospicua attività alpinistica individuale. Io ero più vecchio di 7 anni, avevo una sconfinata voglia di scalare pareti e montagne difficili, voglia che dovevo mediare con impegni di famiglia e di lavoro. Gian Piero proveniva da una famiglia benestante, tra i giovani fu il primo a poter disporre di un’auto propria: inizialmente una 500 ma presto una FIAT 850 Coupé, più consona ai suoi gusti. A chi non lo conosceva appariva determinato, anche un po’ spavaldo, era generoso e disponibile ma nelle discussioni tagliava corto se trovava l’interlocutore noioso. Si impegnò seriamente con la scuola di alpinismo e con la precisione e competenza che lo hanno sempre distinto, preparò una bellissima serie di dispense per gli allievi. Il suo modo di vivere e qualche suo atteggiamento nell’agire gli valsero il soprannome di “Principe”, coniato forse da qualcuno che nei suoi confronti provava un po’ di invidia.

La fessura Kosterlitz prima dello scempio

La fessura Kosterlitz prima dello scempio La fessura Kosterlitz oggi

La fessura Kosterlitz oggi

Nell’ambito della scuola cominciammo a discutere di montagne e lentamente scoprimmo di avere obiettivi in comune ed anche la nostra visione etica dell’alpinismo aveva molte similitudini. Gian Piero leggeva le pubblicazioni alpinistiche che provenivano dagli USA e dal Regno Unito e seguiva molto ciò che succedeva al di là delle Alpi: in Francia.

Caporal Tempi Moderni - ph Alberto Rampini Aveva scoperto una visione della scalata diversa da quella della nostra tradizione ancora influenzata dalla concezione romantica dell’alpinismo eroico di origini italo germaniche. Si potevano affrontare le massime difficoltà con preparazione tecnico-sportiva, spogli dalla visione drammatica che in passato sembrava aver accompagnato le grandi imprese. Io non leggevo le riviste in lingua inglese ma divoravo tutto quello che si scriveva di alpinismo in Italia e Francia, avevo poco tempo a disposizione ed un’infinità di progetti. La visione della “Montagna scuola di vita”, se mai mi aveva sfiorato, era scomparsa completamente dai miei pensieri. Lontanissima da me era poi l’idea dell’alpinismo eroico e gran parte del mio studio e preparazione tecnica era improntata a ridurre i rischi che comunque l’alpinismo delle grandi difficoltà richiede di affrontare. Già provavo qualche senso di colpa nei confronti dei miei familiari per cui non intendevo cedere a nessuna spinta eroica nel conquistare i miei obiettivi alpinistici. Ciò che ci accomunava era il desiderio della scoperta: posti nuovi ove vivere l’avventura, non necessariamente solo in alta montagna, l’avventura si trovava anche sui fianchi delle valli e, possibilmente, volevamo anche viverla in allegria.

Caporal Tempi Moderni - ph Alberto Rampini Aveva scoperto una visione della scalata diversa da quella della nostra tradizione ancora influenzata dalla concezione romantica dell’alpinismo eroico di origini italo germaniche. Si potevano affrontare le massime difficoltà con preparazione tecnico-sportiva, spogli dalla visione drammatica che in passato sembrava aver accompagnato le grandi imprese. Io non leggevo le riviste in lingua inglese ma divoravo tutto quello che si scriveva di alpinismo in Italia e Francia, avevo poco tempo a disposizione ed un’infinità di progetti. La visione della “Montagna scuola di vita”, se mai mi aveva sfiorato, era scomparsa completamente dai miei pensieri. Lontanissima da me era poi l’idea dell’alpinismo eroico e gran parte del mio studio e preparazione tecnica era improntata a ridurre i rischi che comunque l’alpinismo delle grandi difficoltà richiede di affrontare. Già provavo qualche senso di colpa nei confronti dei miei familiari per cui non intendevo cedere a nessuna spinta eroica nel conquistare i miei obiettivi alpinistici. Ciò che ci accomunava era il desiderio della scoperta: posti nuovi ove vivere l’avventura, non necessariamente solo in alta montagna, l’avventura si trovava anche sui fianchi delle valli e, possibilmente, volevamo anche viverla in allegria.

Giampiero Motti versione figli dei fiori

Giampiero Motti versione figli dei fiori Gian Piero Motti al Bec di Mea 1969

Gian Piero Motti al Bec di Mea 1969

Dalle chiacchiere passammo all’azione pratica, cominciammo a combinare qualche scalata insieme. In quegli anni, oltre le notizie sul Capitan e dintorni arrivarono dall’America innovativi materiali tecnici quali: chiodi in acciaio trattato, sottilissime “rurp”, “bong bong” in alluminio, cliffhanger.

Gian Piero ci portò a scoprire i tesori nascosti della sua valle: la Valle Grande di Lanzo, egli l’aveva girata in lungo ed in largo fin da bambino, conosceva tutte le rocce che si potevano scalare, così iniziò il periodo molto allegro del Bec di Mea con merende serali nella “piola” da Cesarin a Breno. Gian Piero ed io, indipendentemente l’uno dall’altro, cercavamo qualche cosa che andasse oltre tutto quello che era stato fatto in falesia prima di noi. Aprimmo nuove vie alla Rocca Sbarua ed al Plu ma il risultato non ci appagava. Nella valle Grande di Lanzo tutto era molto bello ma nè il Bec di Mea, nè il Bec di Roci Ruta ed ancor meno la Rocca di Lities rappresentavano l’obiettivo che stavamo cercando: troppa poca era la differenza rispetto a ciò che già era stato fatto in precedenza. Nelle mie fantasie continuavo a domandarmi ove cercare un obiettivo degno e certamente Gian Piero si poneva le stesse domande.

Un giorno mi si accese la classica lampadina: le pareti sopra i tornanti della strada per Ceresole Reale! Tante volte le avevo guardate diretto nel Gran Paradiso ma senza formulare progetti di scalata; erroneamente immaginavo che su quei liscioni granitici si potesse progredire solo con grande impiego di chiodi a pressione, tipo di scalata che a me non interessava. Le esperienze fatte con Gian Piero, alla ricerca di nuovi obiettivi in falesia, unitamente alle conoscenze apprese leggendo riviste americane, inglesi e francesi, cambiarono il mio punto di vista e quasi improvvisamente mi scoprii convinto che i dirupi di Balma Fiorant potevano essere scalati grazie al bagaglio tecnico da noi acquisito e senza l’indiscriminato uso del perforatore. Immediatamente fui preso dalla frenesia di passare all’azione. Un giovedì sera mi recai nella sede CAI Torino determinato a trovare un compagno per organizzare un tentativo. Entrando nei locali di via Barbaroux 1 intravvidi subito Gian Piero, era indubbiamente il miglior candidato possibile a cui proporre il mio progetto. Come iniziai a parlare egli scoppiò a ridere e mi confessò che due giorni prima si era recato alla base di quelle rocce animato dai miei stessi propositi per scoprire una linea possibile di salita e che credeva di averla individuata. Non fu necessario aggiungere altro, passammo subito al progetto esecutivo: ci accordammo sui materiali e concordammo sull’opportunità di trovare altri due compagni in modo da attaccare divisi in due cordate.

Caporal Tempi Moderni apertura ottobre 1972

Caporal Tempi Moderni apertura ottobre 1972

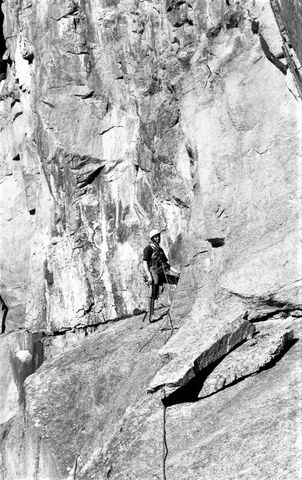

Ugo Manera sulla via del Plenilunio alla Parete delle Aquile

Ugo Manera sulla via del Plenilunio alla Parete delle Aquile

Ugo Manera al Caporal

Ugo Manera al Caporal

Era un periodo autunnale di tempo splendido così la domenica successiva, lasciata l’auto sui tornanti della strada che sale a Ceresole Reale, ci avviammo in quattro verso i dirupi di Balma Fiorant seguendo il percorso trovato da Motti pochi giorni prima. A noi due ideatori del progetto si erano aggiunti Guido Morello ed Ilio Pivano. Ci portammo nel punto di attacco individuato da Gian Piero e, impazienti di passare all’azione, mi legai con Motti ed il mio compagno si avviò per il primo tiro lungo una serie di fessure piuttosto umide. Piantò numerosi chiodi e si fermò su un piccolo ripiano; io lo raggiunsi lasciando i chiodi per la seconda cordata e, quasi con impazienza, proseguii per il secondo tiro mentre Morello, in testa alla seconda cordata, raggiungeva Gian Piero in sosta. Toccava ad Ilio chiudere la processione, ma fatti pochi metri, imprecando, ci dichiarò che su di lì non sarebbe salito e si fece calare. Non restava altro da fare che legare Guido ad una delle nostre corde, lasciare in loco chiodi e moschettoni usati nel primo tiro e proseguire in cordata da tre.

Franco Ribetti sulla via della Doppia PGian Piero condusse il terzo tiro poi toccò a me superare una bella e difficile lunghezza che ci portò alla base di una liscia placca compatta senza fessure. In previsione di un ostacolo di quel genere Motti si era portato un punteruolo e tre chiodi a pressione, armato di tali attrezzi si avviò lungo la placca compatta, salì fino a quando sentì la necessità di proteggersi poi, in posizione precaria, iniziò a battere sul punteruolo per praticare un foro atto a ricevere un chiodo a pressione. Alla terza martellata il punteruolo gli sfuggì di mano e precipitò tintinnando lungo la parete. Non avevamo punteruoli di ricambio e ci trovammo così come “tre uccelli su un ramo”, per usare una espressione tipica del nostro simpatico amico Carlo Carena detto “il Carlaccio”.

Franco Ribetti sulla via della Doppia PGian Piero condusse il terzo tiro poi toccò a me superare una bella e difficile lunghezza che ci portò alla base di una liscia placca compatta senza fessure. In previsione di un ostacolo di quel genere Motti si era portato un punteruolo e tre chiodi a pressione, armato di tali attrezzi si avviò lungo la placca compatta, salì fino a quando sentì la necessità di proteggersi poi, in posizione precaria, iniziò a battere sul punteruolo per praticare un foro atto a ricevere un chiodo a pressione. Alla terza martellata il punteruolo gli sfuggì di mano e precipitò tintinnando lungo la parete. Non avevamo punteruoli di ricambio e ci trovammo così come “tre uccelli su un ramo”, per usare una espressione tipica del nostro simpatico amico Carlo Carena detto “il Carlaccio”.

Non ci rimaneva che apprestarci a ridiscendere in corda doppia con le pive nel sacco quando udimmo una voce che ci chiamava dall’alto. Con eccezionale preveggenza Pivano era salito lungo il canalone che costeggia la parete raggiungendone la sommità e, con ammirevole intuito, si era portato appresso due corde e non solo. Legò insieme le due corde, le fisso ad un larice e le calò lungo la parete nella nostra direzione, Così ingloriosamente conquistammo la sommità del dirupo con salita a mezzo nodi Prusik.

Allora io avevo l’abitudine di portarmi appresso, fino alla base della parete ovviamente, una bottiglia di barbera di pregio che io stesso imbottigliavo. Ilio, con abnegazione e coraggio, insieme alle corde, si era portata in cima la mia bottiglia così festeggiammo immeritatamente con brindisi abbondante la nostra conquista abusiva dei dirupi di Balma Fiorant.

Due settimane dopo Gian Piero ed io eravamo nuovamente lì per completare l’opera. Non c’erano più con noi i due amici del primo tentativo; il loro posto era stato preso da Vareno Boreatti e Flavio Leone, ci accompagnava la allora fidanzata di Flavio: Giuse Locana, una ragazza in gamba e spiritosa, purtroppo portata via poi dal solito male. Ci avrebbe atteso alla base e sue sono le due foto delle due cordate in azione, comparse in molte pubblicazioni.

Gian Piero attaccò per primo in cordata con Boreatti, io seguii legato con Leone. La salita si svolse senza intoppi, saggiamente avevamo portato un punteruolo di ricambio ma fu necessario un solo chiodo a pressione sulla placca che aveva fermato il primo tentativo. Toccammo la sommità in preda ad un entusiasmo esagerato, soprattutto da parte mia e di Gian Piero, avevamo finalmente dato inizio al nostro Nuovo Mattino.

Isidoro Meneghin

Isidoro Meneghin

Isidoro Meneghin ai Posces

Isidoro Meneghin ai Posces

Ritornati alla base, dove ci attendeva Giuse, brindammo, questa volta meritatamente, con la solita barbera. Nell’allegria generale ci ponemmo il tema di dare dei nomi alla nostra scoperta: Gian Piero aveva già in testa il nome dell’itinerario aperto: la Via dei Tempi Moderni. Io feci un piccolo scherzoso ragionamento sul nome da dare alla parete: Il nostro monolite non era meno bello dello Yosemitiano Capitan, era solo molto più piccolo ed allora lo potevamo collocare in una scala gerarchica più Bassa: se quello era Capitano, il nostro poteva benissimo essere un Caporale. La mia proposta piacque all’unanimità e Caporal fu.

PARETE DELLE AQUILE

VIA DELLA DOPPIA P…

Una componente non trascurabile della mia lunga “vita” alpinistica è sempre stata quella del divertimento e dell’allegria; non sono mancati attimi con toni drammatici, ma questi sono una costante nell’alpinismo delle grandi difficoltà e spesso contribuiscono ad arricchire il piatto dei ricordi, come il formaggio grana sulla pasta asciutta.

Sarà forse stata incoscienza creata ad arte, ma quasi sempre la scalata era accompagnata dallo scherzo, dallo sfottò, dalla presa in giro di presenti ed assenti e da canzoni massacrate in modo abominevole. Dal periodo delle allegre salite con Carlo Carena detto “Il Carlaccio”, bersaglio non indifeso delle nostre battute, alle tante scalate con Gian Piero Motti ove cercare l’occasione per la risata era quasi d’obbligo.

Un luogo ove, nel corso dell’apertura di tante nuove vie, non sono mancate situazioni ridicole, fino a sfiorare il paradosso, è il Caporal. Quel formidabile complesso roccioso della valle dell’Orco, che, prima della nostra scoperta, già possedeva uno sconosciuto nome locale: dirupi di Balma Fiorant.

Acquistò grande notorietà a partire dal 1972 quando divenne la nostra “piccola California”; successivamente passò in secondo piano con l’avvento dell’arrampicata sportiva e degli itinerari attrezzati a spit e fix salvo poi ritornare alla grande in data recente, con i meeting di arrampicata Trad organizzati dal Club Alpino Accademico. Ora è conosciuto universalmente ed è facile trovarvi più scalatori stranieri che italiani.

Franco Ribetti al CaporalCondite con un po’ di nostalgia mi è venuto voglia di raccontare qualcheduna di quelle storie semiserie come la “Via della Doppia P…” alla Parete delle Aquile, del novembre 1982. Ero in compagnia di Franco Ribetti ritornato alla grande alle scalate; eravamo allora ambedue scafati ultra quarantenni ma la nostra fu un’impresa esemplare da incoscienti pivelli.

Franco Ribetti al CaporalCondite con un po’ di nostalgia mi è venuto voglia di raccontare qualcheduna di quelle storie semiserie come la “Via della Doppia P…” alla Parete delle Aquile, del novembre 1982. Ero in compagnia di Franco Ribetti ritornato alla grande alle scalate; eravamo allora ambedue scafati ultra quarantenni ma la nostra fu un’impresa esemplare da incoscienti pivelli.

Franco negli anni ’50 era “l’enfant prodige” dell’alpinismo torinese; nipote di Giuseppe Dionisi, fondatore della scuola di alpinismo Giusto Gervasutti, venne guidato dallo zio alla scuola: a 13 anni era già allievo ed a 16 anni istruttore; la paura era per Franco quasi sconosciuta ed alcuni passaggi da lui superati per primo sui massi delle Courbassere, preludio torinese al moderno Bulder, rasentavano la temerarietà. Legato da grande amicizia con Guido Rossa, di qualche anno più vecchio, oltre alle scalate, insieme ne combinarono di tutti colori guidati da spirito dissacrante e scherzoso.

Nel 1960, all’attacco di una via sulla parete nord dell’Uja di Mondrone, nel corso di un’uscita della scuola di alpinismo, Franco scivolò sulla roccia resa umida da recente pioggia e si fece 40 metri di caduta rotolando sulle balze e finendo su una lingua di neve che, probabilmente, gli salvò la vita. Ne uscì con fratture multiple e lesioni interne. Non era ancora l’epoca dei soccorsi con elicottero e venne trasportato a valle adagiato su una scala a pioli a mo’ di barella, reperita in una grangia.

Impiegò due anni a guarire, provò a riprendere l’arrampicata ma poi decise di smettere con l’alpinismo continuando però con lo sci alpinismo, la bicicletta, la corsa a piedi. A metà circa degli anni ’70 suo zio Dionisi, sempre impegnato ad organizzare spedizioni nelle Ande Peruviane, lo convinse a partecipare ad una spedizione; l’evento risvegliò la sua passione alpinistica e riprese a scalare.

Franco Ribetti sulla via della Doppia PAllora io facevo parte della direzione della scuola Gervasutti, prima come vicedirettore, poi come direttore, Dionisi, che aveva ancora legami con la scuola pur essendo uscito dall’organico istruttori, mi disse che Franco era ritornato alle scalate e che andava forte come prima del lontano incidente. Io gli proposi subito di convincerlo a rientrare nella scuola e Ribetti ritornò tra di noi con una grande voglia di recuperare gli anni perduti.

Franco Ribetti sulla via della Doppia PAllora io facevo parte della direzione della scuola Gervasutti, prima come vicedirettore, poi come direttore, Dionisi, che aveva ancora legami con la scuola pur essendo uscito dall’organico istruttori, mi disse che Franco era ritornato alle scalate e che andava forte come prima del lontano incidente. Io gli proposi subito di convincerlo a rientrare nella scuola e Ribetti ritornò tra di noi con una grande voglia di recuperare gli anni perduti.

Io ero alla perenne ricerca di compagni di cordata per realizzare i miei obiettivi, al vedere tanto entusiasmo in Franco, gli proposi presto di combinare una salita per conoscerci meglio e per collaudarci a vicenda. La nostra prima salita insieme fu un po’ particolare: Una via nuova di roccia su una parete nord alta quasi 1000 metri in inverno. Era il mese di gennaio del 1982 e la parete la Nord dell’Albaron di Sea in valle di Lanzo. Un bivacco in parete e l’uscita in vetta sotto una nevicata. Fummo soddisfatti dell’impresa ed il sodalizio era formato, da allora innumerevoli furono le salite effettuate insieme. Io avevo una fissa per la scoperta del terreno nuovo che rasentava la paranoia, Franco non poneva mai limiti ai miei progetti ed era disponibile a tutto: il compagno ideale.

Ma ritorniamo a Balma Fiorant ed alla Parete delle Aquile: la parete era stata salita per la prima volta da me con Corradino Rabbi e Claudio Sant’Unione ed il nome era scaturito dal fatto che allora la parete era abitata da due aquile che ci giravano intorno mentre noi salivamo sotto il loro nido. Successivamente su quella parete tracciai altre tre vie con compagni diversi; c’era ancora un settore caratterizzato da muri grigi e strapiombi che mi incuriosiva. Era ormai stagione avanzata: il mese di novembre 1982. Franco accolse la mia proposta senza esitazione così un sabato dal tempo incerto partimmo da Torino all’alba che già cadeva qualche goccia di pioggia. Il nostro ottimismo era però senza confini. A Rivarolo qualche dubbio si affacciò in noi e decidemmo di telefonare ad un bar a Ceresole Reale per informazioni sulle condizioni locali del tempo. Ci risposero che tra le nuvole c’era qualche squarcio di sereno, fu sufficiente per noi, malgrado tutto era la giornata giusta. Lasciammo la vettura al solito posto sui tornanti della strada di Ceresole e ci avviammo senza più badare alle condizioni meteo; eravamo carichi di materiale e per economizzare sul peso non prendemmo nessun indumento oltre a quelli che avevamo indosso. Trovammo l’attacco logico della nuova via ove avevo previsto ed iniziai io lungo un vago diedro con fessure superficiali di difficile chiodatura. Salii parte in artificiale e parte in libera fino ad un discreto ripiano. Sopra di noi si scorgevano muri grigi compatti con qualche ruga superficiale, Franco si avviò cercando le zone più arrampicabili; dopo 5 metri cercò di piantare un chiodo ma non vi riuscì, proseguì 10 metri; non so lui ma io cominciavo a preoccuparmi, lo esortai a piazzare una protezione ma non vi riuscì, le chiodature complesse non sono mai state la sua specialità, preferiva proseguire arrampicando piuttosto che fermarsi in posizione precaria ad infiggere qualcosa nelle crepe superficiali della roccia. Non era più possibile ritornare in dietro, bisognava andare avanti fino a trovare una fessura; rividi in azione il Ribetti giovane senza paura. Finalmente trovò una fessura per un chiodo, era ad oltre 15 metri dalla sosta, tirai un sospiro di sollievo.

La salita proseguì sempre molto impegnativa, il tempo volava e noi non ce ne rendemmo conto. Franco raggiunse un microscopico ripiano in mezzo ad un’enorme placca sormontata da tetti e fece sosta. Io lo raggiunsi e continuai lungo un vago spigolo sulla sinistra, solcato da fessure che portava sotto un marcato tetto. La progressione fu lenta, prevalentemente in artificiale, con ampio impiego di materiale. Quando arrivai sotto i tetti mi accorsi con sorpresa che era quasi buio e stava calando la notte; Franco dalla sua scomoda sosta mi gridò: << Cosa facciamo adesso >>. Oltre a non avere indumenti aggiuntivi non avevamo, naturalmente, neanche portato le pile. Risposi: << Non ci resta che aspettare l’alba battendo i denti >>. Il terrazzino di Franco era piccolo ma almeno poteva sedersi, io invece ero sulle staffe appeso ai chiodi. Cominciò una interminabile notte di novembre. Il cielo, nero dalle nubi, decise di inasprire la nostra meritata punizione e ad un tratto iniziò a piovere. Io ero riparato dal tetto che mi sovrastava mentre Franco era colpito in pieno da un rivolo d’acqua che cadeva dagli strapiombi, in breve si trovò completamente inzuppato.

A circa metà della notte la pioggia si trasformò in nevischio con un brusco calo della temperatura, in breve la parete bagnata si ricopri di un velo di ghiaccio, la nostra situazione cominciava a diventare preoccupante soprattutto per Franco i cui vestiti fradici cominciavano a trasformarsi in uno scafandro di ghiaccio. Una drammatica invocazione mi raggiunse nella buia notte: << Ugo se non ci muoviamo io muoio assiderato, ho i piedi insensibili e non riesco più a muovere le gambe >>.

La Parete delle AquileBisognava per forza fare qualche cosa: a tentoni mi slegai ed unii le due corde, le fissai all’ancoraggio ove ero appeso, mi misi in posizione di discesa a corda doppia e, staccatomi dall’ancoraggio, cominciai a scendere liberando man mano le corde dai chiodi e nuts che avevo fissato per salire, ancoraggi che rimasero in parete. Le corde erano gelate e la roccia ricoperta da verglas, tanto che, come appoggiavo i piedi, scivolavo e pendolavo appeso alle corde. Pazientemente, dopo numerosi pendoli, riuscii a raggiungere il mio compagno. Io mi ero riscaldato un po’ con tutte quelle manovre ma Franco era talmente intirizzito da non riuscire a muoversi. Ricuperai le corde e sistemai una seconda calata, ma il mio socio non era in grado di scendere autonomamente così lo legai al capo di una corda, lo spinsi nel vuoto e lo calai appeso usando come freno il mezzo barcaiolo e dicendogli: << quando trovi un ripiano o cengia che ti consente di stare in piedi senza cadere fermati che ti raggiungo >>. Il tutto nella più completa oscurità. Cosi fece ed io lo raggiunsi in corda doppia. A tentoni trovai delle fessure che chiodai per l’ancoraggio della doppia successiva. Ripetemmo l’operazione laboriosa ma con maggior tranquillità perché Franco, grazie al movimento, si era un po’ riscaldato e riusciva a collaborare. Cominciò ad affiorare qualche battuta sulla nostra tragicomica situazione. Un’ ultima calata ci portò quasi alla base, la corda era però finita ed il mio compagnò si trovò appeso a sfiorare il terreno, era ancora buio, valutò che gli mancava meno di un metro a toccare e mi disse di mollarlo, così feci ed egli si trovò a terra tra i massi e senza danni. Con le manovre ormai collaudate scesi anch’io e toccai la base mentre cominciava ad albeggiare.

La Parete delle AquileBisognava per forza fare qualche cosa: a tentoni mi slegai ed unii le due corde, le fissai all’ancoraggio ove ero appeso, mi misi in posizione di discesa a corda doppia e, staccatomi dall’ancoraggio, cominciai a scendere liberando man mano le corde dai chiodi e nuts che avevo fissato per salire, ancoraggi che rimasero in parete. Le corde erano gelate e la roccia ricoperta da verglas, tanto che, come appoggiavo i piedi, scivolavo e pendolavo appeso alle corde. Pazientemente, dopo numerosi pendoli, riuscii a raggiungere il mio compagno. Io mi ero riscaldato un po’ con tutte quelle manovre ma Franco era talmente intirizzito da non riuscire a muoversi. Ricuperai le corde e sistemai una seconda calata, ma il mio socio non era in grado di scendere autonomamente così lo legai al capo di una corda, lo spinsi nel vuoto e lo calai appeso usando come freno il mezzo barcaiolo e dicendogli: << quando trovi un ripiano o cengia che ti consente di stare in piedi senza cadere fermati che ti raggiungo >>. Il tutto nella più completa oscurità. Cosi fece ed io lo raggiunsi in corda doppia. A tentoni trovai delle fessure che chiodai per l’ancoraggio della doppia successiva. Ripetemmo l’operazione laboriosa ma con maggior tranquillità perché Franco, grazie al movimento, si era un po’ riscaldato e riusciva a collaborare. Cominciò ad affiorare qualche battuta sulla nostra tragicomica situazione. Un’ ultima calata ci portò quasi alla base, la corda era però finita ed il mio compagnò si trovò appeso a sfiorare il terreno, era ancora buio, valutò che gli mancava meno di un metro a toccare e mi disse di mollarlo, così feci ed egli si trovò a terra tra i massi e senza danni. Con le manovre ormai collaudate scesi anch’io e toccai la base mentre cominciava ad albeggiare.

Franco aveva ancora i piedi insensibili ma aveva riacquistato la mobilità; i massi della pietraia erano coperti da un velo di ghiaccio ed era impossibile reggersi in piedi, cominciammo a scendere praticamente a quattro zampe ma finalmente eravamo sani e salvi fuori dai guai. Divallammo molto lentamente e quando raggiungemmo la strada di Ceresole era giorno fatto. Anche la strada era coperta da un insidioso velo di ghiaccio ed era totalmente deserta; un rumore d’auto ci testimoniò che, malgrado il tempo infame, qualcheduno stava salendo. << Vuoi vedere che stanno cercando noi? >>. Dissi al mio compagno. Infatti, erano Enrico Pessiva e Claudio Sant’Unione che, allarmati dai famigliari, si erano mossi alla nostra ricerca.

Con la consueta sua schiettezza Claudio, come ci vide integri, ci apostrofò: << Siete proprio due Pirla >>.

L’avventura era finita bene nostro malgrado, risultò che Franco non aveva congelamenti ai piedi, ma la nostra via non era finita ed inoltre avevamo lasciato del materiale in parete, così nella primavera successiva ritornammo con Sant’Unione alla Parete delle Aquile. Dalla cima scendendo in doppia, raggiungemmo il terrazzino ove tanto aveva sofferto Franco e completammo la via ricuperando il materiale che era rimasto in parete. Ritenemmo il suggerimento di Claudio giusto per cui denominammo la nuova via: “Via della Doppia P….” con chiaro riferimento ai due poco saggi protagonisti.

Ugo Manera

PARETE DELLE AQUILE

INCOMPIUTA

PREMESSA

Una domenica sera di molti anni fa, di ritorno da una scalata con Franco Ribetti, ricevetti una telefonata da un amico che, con la voce rotta dall’emozione, mi comunicava che Isidoro Meneghin era caduto alla Rocca Sbarua. Con Franco ci precipitammo all’ospedale dove la sorella di Isidoro ci disse che il fratello era talmente grave che difficilmente sarebbe sopravvissuto. Cessò di vivere infatti poco dopo mentre lo trasferivano da un reparto all’altro. Con Isidoro avevo compiuto innumerevoli scalate, sempre alla ricerca di nuovi problemi da affrontare e risolvere. Era un personaggio particolare, tendenzialmente solitario e per vari aspetti introverso ma, al di là delle apparenze, attento osservatore degli aspetti sociali della vita. Nelle tante ore passate insieme sulle pareti, a volte durante scomodi bivacchi, abbiamo discusso molto, non solo di scalate ma di tutti gli aspetti del vivere quotidiano.

Parete Aquile Via Incompiuta prima lunghezza anno 197917 Febbraio 2017, da un notiziario radiofonico apprendo che sullo Chaberton, in Valle di Susa, in tre erano morti, travolti da una slavina, tra di essi una guida alpina di Torino. Poco dopo vengo a sapere che la guida era Adriano Trombetta, e con lui c’erano: Antonio Lovato, istruttore della scuola di alpinismo G. Gervasutti e Margerita Beria, maestra di sci.

Parete Aquile Via Incompiuta prima lunghezza anno 197917 Febbraio 2017, da un notiziario radiofonico apprendo che sullo Chaberton, in Valle di Susa, in tre erano morti, travolti da una slavina, tra di essi una guida alpina di Torino. Poco dopo vengo a sapere che la guida era Adriano Trombetta, e con lui c’erano: Antonio Lovato, istruttore della scuola di alpinismo G. Gervasutti e Margerita Beria, maestra di sci.

Conoscevo bene Adriano e tante volte abbiamo parlato di scalate, sempre in modo scherzoso ed allegro. Abbiamo scalato una volta sola insieme sulla Parete delle Aquile sopra al Caporal.

Proprio della Parete delle Aquile voglio raccontare, di una via che accomuna, a molti anni di distanza, questi due sfortunati amici che occupano un ruolo importante nella storia dell’alpinismo torinese.

Il punto problematico della via Incompiuta

Il punto problematico della via Incompiuta

….e rimase Incompiuta

Se si parla dei Dirupi di Balma Fiorant nessuno sa di cosa si tratta né dove si trovano, se invece nominiamo il “Caporal”, l’universo degli arrampicatori sa benissimo dove collocarlo sia geograficamente che nel contesto storico; ebbene sono la stessa cosa, solo che il primo è un nome locale che identifica l’insieme di dirupi tra i quali si colloca la parete del Caporal ed il secondo invece è l’appellativo alpinistico da me coniato nell’ottobre 1972 sull’onda dell’entusiasmo conseguente alla prima ascensione di quel magnifico scoglio. Da come si evince dall’introduzione, Balma Fiorant comprende, oltre al Caporal, altri importanti dirupi che successivamente presero nomi altisonanti come: “Parete delle Aquile” e “Parete dei Falchi”.

La scoperta del Caporal l’ho già raccontata, ora mi soffermo un attimo sulle altre due. Come per il più celebre Caporal, anche la denominazione: “Parete delle Aquile” fu opera mia. Quando con Dino Rabbi e Claudio Sant’Unione tracciammo la prima via su quel formidabile dirupo, sopra di noi, per tutto il giorno, volteggiarono due grandi aquile, avevano il nido in uno stretto camino che noi evitammo per non arrecare disturbo ai maestosi volatili e, passando poco al di sotto del nido, raccolsi una lunga e bella piuma che ancora conservo. Quando successivamente mi accinsi a stendere la relazione della nuova via la scelta del nome della parete fu praticamente obbligata.

La “Parete dei Falchi” fu così denominata (credo da Isidoro Meneghin) non perché abitata dai falchi ma semplicemente perché più piccola e più in basso di quella delle aquile; quasi un senso di dovere nel rispetto delle gerarchie.

Negli anni che seguirono il 1972, in quell’angolo della Valle dell’Orco, divenuto ormai celebre tra gli arrampicatori, la mia attenzione fu costantemente monopolizzata dall’apertura di nuovi itinerari, spesso in competizione con altri scalatori. Sulla Parete delle Aquile aprimmo tre itinerari di cui almeno uno di grande respiro: la “Via del Plenilunio”; ma non ci bastava, cercavamo altre linee sempre più ardite. Con Isidoro Meneghin individuai una possibilità nella zona più ripida della parete lungo una linea di diedri rossastri tra grandi strapiombi. All’apparenza sembrava veramente un osso duro per cui ci armammo del miglior materiale tecnico a nostra disposizione ad eccezione del punteruolo perché avevamo scelto di non praticare fori nella roccia, e partimmo per un tentativo, era il 1979.

Isidoro Meneghin in azione sulla via Incompiuta

Isidoro Meneghin in azione sulla via Incompiuta Isidoro Meneghin in sosta sulla via Incompiuta

Isidoro Meneghin in sosta sulla via Incompiuta

Carichi di ferraglia salimmo il disagevole canalone che porta sotto la parete e dopo un passaggio delicato raggiungemmo un terrazzo erboso alla base di un diedro obliquo dall’aspetto ostico che saliva verso gli strapiombi giallo-rossastri. Attaccai io ma subito mi trovai in difficoltà perché l’accenno di fessura sul fondo era completamente cieco. Dovetti ricorrere a tutta la mia esperienza di chiodatore usando micro lamette di acciaio trattato e prendendomi qualche rischio ma riuscii a raggiungere la sommità del diedro ove sostai alla base di uno strapiombo rosso scoraggiante. Sullo strapiombo Isidoro si impegnò in una lotta senza quartiere, la roccia per giunta non era salda, mi pare ancora di vederlo, appeso sulle staffe, nel tentativo di fissare qualche cosa alla roccia, con il casco appeso all’imbragatura (sopportava malvolentieri il casco in testa), lanciando esclamazioni ad ogni metro guadagnato. Piantò varie “rurp” nelle rughe della roccia e si sollevò con estrema delicatezza sui gradini più alti delle staffe per non far crollare castello e castellano. Qualche scheggia si stacco e rimbalzò vicino a me, poi finalmente riuscì a piazzare un buon chiodo Cassin (che lasciammo a testimonianza del nostro passaggio). Ancora parecchi metri di estrema precarietà su ancoraggi fantasiosi ed aleatori poi riuscì a vincere lo strapiombo rosso, trovò un punto ove piazzare la sosta, prese fiato e mi urlò: << Non ho mai fatto artificiale così difficile, credo si possa dare tranquillamente A4>>. Lo raggiunsi togliendo il materiale infisso con estrema facilità, poi toccò a me affrontare un tratto altrettanto difficile su ottima roccia però pressoché priva di fessure: altri numeri su micro lame di acciaio e invenzioni varie poi giungemmo sotto una fessura strapiombante sporca di licheni. Percorremmo tutta la fessura dapprima larga poi sempre più sottile fino ad uscire su una placca inclinata e compatta. La parete finiva con questa placca lunga 15 o 20 metri. Non appariva difficile ma era totalmente priva di fessure, nessuna possibilità di piazzare ancoraggi di assicurazione. Ricorremmo a tutte le nostre risorse di esperti chiodatori ma non ci fu nulla da fare, senza i chiodi a pressione non si passava e noi, volutamente, li avevamo da tempo esclusi dal nostro equipaggiamento. Dopo vari inutili tentativi ci dichiarammo sconfitti e ripercorremmo a doppie, in discesa, la nostra via che per pochi metri rimase “incompiuta”.

Adriano Trombetta Passarono gli anni ma il ricordo di quella difficile lotta con la Parete delle Aquile rimase in me ed ogni tanto raccontavo delle nostre fatiche a qualche amico. Nel 1998 accompagnai Maurizio Oviglia a rivisitare alcune pareti in preparazione di: “Rock Paradise”, la raccolta di ascensioni scelte nel Gran Paradiso. Lo convinsi ad una puntata alla Parete delle Aquile per vedere se la via “incompiuta” poteva essere trasformata in una via di arrampicata libera di elevata difficoltà. Dopo tanta fatica a causa dei sacchi pesanti e, alla base della parete, l’emozione di aver posato gli stessi su due vipere, ci rendemmo conto che tale itinerario non si prestava all’arrampicata libera seppure estrema, ritenemmo poco saggio perciò usare il trapano e piazzare dei fix dove si doveva poi comunque salire in artificiale; meglio perciò lasciare la via cosi, allo stato originale, per chi volesse cimentarsi ancora con l’artificiale estremo di una volta. Abbandonammo l’ ”incompiuta” al suo destino ci rivolgemmo ad un altro progetto.

Adriano Trombetta Passarono gli anni ma il ricordo di quella difficile lotta con la Parete delle Aquile rimase in me ed ogni tanto raccontavo delle nostre fatiche a qualche amico. Nel 1998 accompagnai Maurizio Oviglia a rivisitare alcune pareti in preparazione di: “Rock Paradise”, la raccolta di ascensioni scelte nel Gran Paradiso. Lo convinsi ad una puntata alla Parete delle Aquile per vedere se la via “incompiuta” poteva essere trasformata in una via di arrampicata libera di elevata difficoltà. Dopo tanta fatica a causa dei sacchi pesanti e, alla base della parete, l’emozione di aver posato gli stessi su due vipere, ci rendemmo conto che tale itinerario non si prestava all’arrampicata libera seppure estrema, ritenemmo poco saggio perciò usare il trapano e piazzare dei fix dove si doveva poi comunque salire in artificiale; meglio perciò lasciare la via cosi, allo stato originale, per chi volesse cimentarsi ancora con l’artificiale estremo di una volta. Abbandonammo l’ ”incompiuta” al suo destino ci rivolgemmo ad un altro progetto.

Parete delle Aquile - Adriano Trombetta sulla via IncompiutaPassarono altri anni e nel 2004 mi ritrovai in numerosa compagnia sulle rocce del Caporal per girare le riprese del documentario “Cannabis Rock”. Il gruppo era composto dal sottoscritto e da Piero Pessa in veste di attori, e da cineoperatori assistiti da due guide: Enzo Luzi ed Adriano Trombetta. Le riprese furono effettuate sulla via “del Sole Nascente”, per due giorni lavorammo con il bel tempo ed in grande allegria; al termine delle riprese, in cima al Caporal, sostammo ad ammirare e commentare le pareti che ci circondavano. La Parete delle Aquile spiccava proprio di fronte con le sue strutture evidenziate dalle ombre pomeridiane, raccontai ad Adriano delle vie che vi avevo aperto soffermandomi sulla storia dell’ “incompiuta” e manifestando il mio rammarico per non averla completata. Gli indicai dove passava e poi scendemmo a valle.

Parete delle Aquile - Adriano Trombetta sulla via IncompiutaPassarono altri anni e nel 2004 mi ritrovai in numerosa compagnia sulle rocce del Caporal per girare le riprese del documentario “Cannabis Rock”. Il gruppo era composto dal sottoscritto e da Piero Pessa in veste di attori, e da cineoperatori assistiti da due guide: Enzo Luzi ed Adriano Trombetta. Le riprese furono effettuate sulla via “del Sole Nascente”, per due giorni lavorammo con il bel tempo ed in grande allegria; al termine delle riprese, in cima al Caporal, sostammo ad ammirare e commentare le pareti che ci circondavano. La Parete delle Aquile spiccava proprio di fronte con le sue strutture evidenziate dalle ombre pomeridiane, raccontai ad Adriano delle vie che vi avevo aperto soffermandomi sulla storia dell’ “incompiuta” e manifestando il mio rammarico per non averla completata. Gli indicai dove passava e poi scendemmo a valle.

Ugo Manera sull'ultima fessura della via incompiuta nel 1979Passò l’estate ed un giorno, diretto ad arrampicare a Frassiniere nel Briançonnais, passando sotto le pareti, mi sentii chiamare, alzai gli occhi e scorsi Adriano Trombetta appeso sotto un grande strapiombo mentre provava un tiro di elevata difficoltà; mi urlò che era andato a provare la via “incompiuta” alla Parete delle Aquile ma non era riuscito a passare. Molto incuriosito attesi il suo ritorno a terra e mi feci raccontare del suo tentativo. Conquistato dal mio racconto sulla cima del Caporal, era andato a provare la nostra via con un amico.

Ugo Manera sull'ultima fessura della via incompiuta nel 1979Passò l’estate ed un giorno, diretto ad arrampicare a Frassiniere nel Briançonnais, passando sotto le pareti, mi sentii chiamare, alzai gli occhi e scorsi Adriano Trombetta appeso sotto un grande strapiombo mentre provava un tiro di elevata difficoltà; mi urlò che era andato a provare la via “incompiuta” alla Parete delle Aquile ma non era riuscito a passare. Molto incuriosito attesi il suo ritorno a terra e mi feci raccontare del suo tentativo. Conquistato dal mio racconto sulla cima del Caporal, era andato a provare la nostra via con un amico.

Aveva superato la prima lunghezza di corda in arrampicata libera dove io ero salito in artificiale, si era preso qualche rischio perché non riuscendo ad infiggere chiodi, era partito in libera sulla placca allontanandosi dal fondo del diedro e per almeno dieci metri non era riuscito a piazzare protezioni. Alla seconda lunghezza di corda però erano stati respinti. Adriano non era riuscito a raggiungere il vecchio chiodo Cassin da noi lasciato 25 anni prima e che rappresentava l’unico ancoraggio sicuro che Isidoro era riuscito a piazzare in quella lunghezza estrema. Trombetta era ridisceso e, deciso a ripetere il tentativo con materiale più sofisticato, aveva lasciato una corda fissa sulla prima lunghezza di corda.

Tra Adriano e me ci sono 40 anni di differenza e sentire raccontare da lui, talento emergente dell’alpinismo, di uno scacco subito su una mia via, fece balenare in me un lampo di orgoglio e mi vidi proiettato all’indietro a battagliare con Isidoro su quelle rocce. D’istinto proposi al giovane amico di andare a ripetere il tentativo insieme, precisando però che il mio ruolo sarebbe stato quello di “spalla” non essendo ormai più in grado di fare il protagonista su quelle difficoltà.

Detto fatto, qualche giorno dopo salivamo carichi di pesanti sacchi di fianco al Caporal, nel canalone che porta alla Parete delle Aquile. Quante volte avevo salito quella pietraia tanti anni prima; sempre con qualche progetto nuovo in testa, verso avventure che mentre salivo lentamente mi ritornavano in mente nei minimi particolari. Ricordi avvolti in un sottile velo di nostalgia.

Parete delle Aquile Via incompiuta - Adriano Trombetta al chiodo lasciato nel 1979Giungemmo alla base della parete nel punto che io ben ricordavo, la corda lasciata da Adriano penzolava lungo il diedro della prima lunghezza e noi la risalimmo con gli autobloccanti; Adriano si sistemò indosso il materiale da scalata e si avviò verso il passo che lo aveva respinto. La roccia in quel tratto, oltre ad essere strapiombante e priva di fessure, è anche friabile, il mio giovane amico ne staccò dei pezzi mentre cercava di fissare qualche cosa per progredire; io attento ad arrestare eventuali cadute per la possibile fuoriuscita di ancoraggi precari, osservavo anche i materiali che impiegava: i “clif” e le “rurp” le usavo anch’io ai miei tempi, le ancorette invece non le avevo mai impiegate; ciò che notavo di molto diverso erano le staffe: io usavo staffe con tre gradini, raramente quattro, e cercavo di salire quasi sempre anche sul primo gradino; ora vedevo che le staffe moderne hanno molti gradini, questi sono ravvicinati ed Adriano evitava di salire su quelli più in alto. Oggi nell’artificiale moderno si usano spesso ancoraggi più aleatori che ai nostri tempi per cui le sollecitazioni debbono essere più soft, cosa non garantita dalla nostra tecnica molto più rude. Il tempo scorreva, il mio compagno saliva lento ed ogni tanto invece di Adriano mi sembrava di rivedere Isidoro con il suo casco appeso alla cintura ad imprecare perché la roccia lo respingeva.

Parete delle Aquile Via incompiuta - Adriano Trombetta al chiodo lasciato nel 1979Giungemmo alla base della parete nel punto che io ben ricordavo, la corda lasciata da Adriano penzolava lungo il diedro della prima lunghezza e noi la risalimmo con gli autobloccanti; Adriano si sistemò indosso il materiale da scalata e si avviò verso il passo che lo aveva respinto. La roccia in quel tratto, oltre ad essere strapiombante e priva di fessure, è anche friabile, il mio giovane amico ne staccò dei pezzi mentre cercava di fissare qualche cosa per progredire; io attento ad arrestare eventuali cadute per la possibile fuoriuscita di ancoraggi precari, osservavo anche i materiali che impiegava: i “clif” e le “rurp” le usavo anch’io ai miei tempi, le ancorette invece non le avevo mai impiegate; ciò che notavo di molto diverso erano le staffe: io usavo staffe con tre gradini, raramente quattro, e cercavo di salire quasi sempre anche sul primo gradino; ora vedevo che le staffe moderne hanno molti gradini, questi sono ravvicinati ed Adriano evitava di salire su quelli più in alto. Oggi nell’artificiale moderno si usano spesso ancoraggi più aleatori che ai nostri tempi per cui le sollecitazioni debbono essere più soft, cosa non garantita dalla nostra tecnica molto più rude. Il tempo scorreva, il mio compagno saliva lento ed ogni tanto invece di Adriano mi sembrava di rivedere Isidoro con il suo casco appeso alla cintura ad imprecare perché la roccia lo respingeva.

Adriano superò il punto che lo aveva fermato nel suo primo tentativo, raggiunse il nostro vecchio chiodo ancora saldo, e sempre costretto al massimo dell’impegno, riuscì ad ultimare la difficile lunghezza. Io lo raggiunsi passando con difficoltà da un ancoraggio all’altro e ricuperando tutto il materiale tranne il nostro vecchio chiodo.

Un tratto poco difficile ci consentì di raggiungere lo strapiombo che difende l’accesso alla fessura finale; due vaghi diedri privi di fessure lo solcano, qui la roccia è perfetta, mancano solo le fessure, mi ricordavo che in questo tratto ero dovuto ricorrere a tutta la mia “arte” di chiodatore per riuscire a salire. Anche Adriano si impegnò al massimo per infiggere qualche cosa in quelle rughe superficiali ma comunque salì e raggiunse la base della fessura finale. Il tempo era però volato e quando lo raggiunsi era ormai tardi, difficilmente saremmo riusciti a giungere in cima prima di sera.

Decidemmo di ripiegare lasciando delle corde fisse per poi ritornare a completare l’opera; avevamo con noi il trapano per la placca che mi aveva fermato nel 1979 per cui attrezzammo le soste con fix, vi fissammo le corde che dovevano rimanere in parete e ridiscendemmo alla base.

Le cose però non andarono secondo le nostre intenzioni: Adriano si infortunò ad un ginocchio, subì un intervento che lo costrinse ad un periodo di inattività così non ritornammo più. Sulla Parete delle Aquile sono rimaste le nostre corde ormai inutilizzabili e la via continua ad essere incompiuta. Non mi sento neanche troppo dispiaciuto per questa conclusione, in fondo ho rivissuto una vecchia avventura in chiave moderna ed il punto interrogativo è ancora là, forse qualcuno troverà la voglia di andare a cancellarlo.

In fine non mi rimane che formulare una considerazione: nel 1979 in un giorno avevamo aperto la via salvo gli ultimi pochi metri, 25 anni dopo, in due tentativi non si è giunti ove eravamo arrivati allora, è probabile che la nostra “incompiuta” sia la più difficile via in artificiale aperta sui dirupi di Balma Fiorant prima dell’avvento dell’artificiale moderno di Valerio Folco.

Recentemente la storia dell’incompiuta si è arricchita di un nuovo capitolo. Due giovani istruttori della scuola Gervasutti, molto bravi, Fabio Ventre e Mirko Vigorita, hanno effettuato un nuovo tentativo nel 2020. Ci sono ancora appese le nostre corde deteriorate ed inutilizzabili. Anche questo recente tentativo è andato fallito, sono stati respinti dal secondo tiro di artif molto difficile. Mi auguro che abbiano ancora voglia di ritentare perché il problema diventa sempre più intrigante.